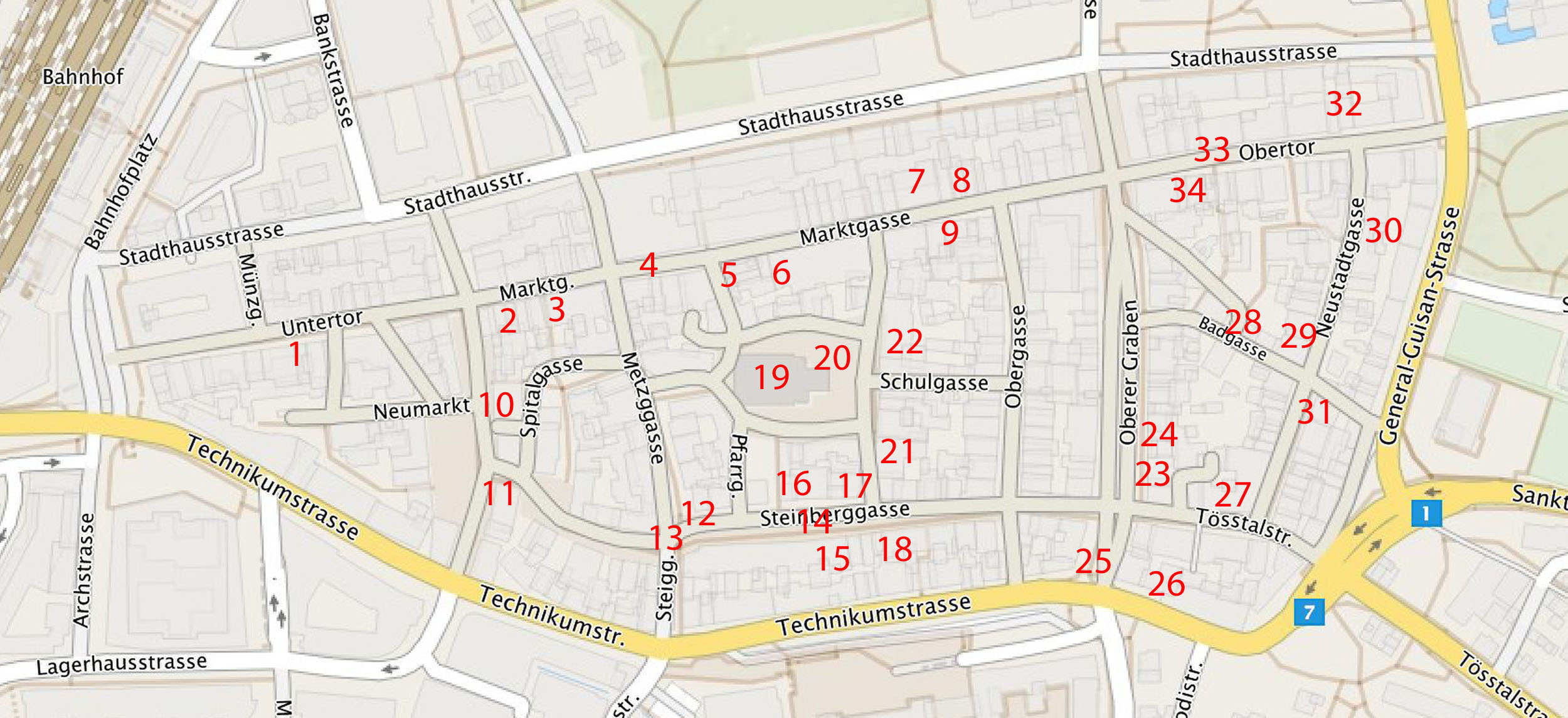

19 Stadtkirche

Die Geschichte der St. Laurentius-Kirche lässt sich bis zu den allerersten Anfängen von Winterthur zurückverfolgen. Unter dem heutigen Bodenniveau liegen die Fundamente

von insgesamt sechs früheren Kirchen. Der älteste nachgewiesene Bau ist eine Holzkirche aus dem 7. oder 8. Jahrhundert. Sie ist der Beweis dafür, dass schon damals im

Gebiet der Altstadt eine Siedlung existierte. Rund um die Kirche wurden auch alte Gräber gefunden. Die Holzkirche wurde im 9. oder 10. Jahrhundert durch eine massive

Steinkirche ersetzt, die dritte, eine romanische Kirche, entstand um Ende des 11., Anfang des 12. Jahrhundert. Die ältesten, noch erhaltenen Bauteile der Stadtkirche

stammen aus der Zeit um 1180 (unterster Teil Nordturm). Der Bau der heutigen, spätgotischen Kirche datiert aus der Zeit zwischen 1486 und 1515, die barocken Hauben

mit den Drachenköpfen wurden den Türmen 1659 (Südturm) und 1794 (Nordturm) aufgesetzt. Die Turmuhr kam aus der renommierten

Winterthurer Uhrmacherwerkstatt der Familie Liechti. Diese brachte in zwölf Generationen 19 Uhrmacher hervor. Der Gründer der Dynastie war Laurentius Liechti, der im 16.

Jahrhundert als bedeutender Turmuhren-Hersteller in der ganzen Nordostschweiz sowie in Süddeutschland tätig war.

Der fast comicartig wirkende, farbige Bilderzyklus an den Innenwänden der Kirche entstand in den Jahren 1923 -1930 und stammt vom Berner Künstler Paul Zehnder.

Er erzählt die Geschichte Christi und bildet Gleichnisse, Propheten, Evangelisten und Reformatoren ab.

Zur gleichen Zeit wie die expressiven Malereien entstanden auch die Glasmalereien von Augusto Giacometti im Chor.

Die weltberühmte Barockorgel hatten die Winterthurer 1808 den St. Gallern vor der Nase weggeschnappt. Sie war 1766-1768 für das Kloster Salem bei Überlingen gebaut

worden. Nach Aufhebung des Klosters wollte St. Gallen die Orgel erwerben, der entsprechende Kaufertrag war schon unterwegs in die Ostschweiz. Genau in dieser Zeit

begannen sich auch die Winterthurer für die Orgel zu interessieren. Sie sorgten dafür, dass der Kaufvertrag noch vor seinem Eintreffen in St. Gallen abgefangen

wurde und es gelang ihnen, ihrerseits in den Besitz des kostbaren Instruments zu kommen. Die berühmte Orgel lockte in der Folge bekannte Komponisten wie Theodor

Kirchner (1823-1903) und Hermann Goetz (1840-1876) als Stadtorganisten nach Winterthur.