Edition Winterthur

Gartenstadt Winterthur:

Altstadt und Umgebung

Altstadt und Umgebung

Innenstadt:

Alleen, Boulevards und grüne Inseln

Winterthurer Innenstadt ist Wohn-, Arbeits-, Einkaufs-, Freizeit- und Vergnügungsort zugleich. Trotz der hohen Nutzungsdichte ist sie mit kleineren und grösseren Grünräumen durchsetzt. Der schönste

und wichtigste ist der Stadtgarten (1), der entsprechend intensiv genutzt wird. Eigentlich ist er für eine Stadt von der Grösse Winterthurs unterdessen etwas klein, aber durch seine Gliederung in verschiedene

Zonen ergeben sich kaum Nutzungskonflikte.

Dass das Gebiet rund um die Altstadt im Zuge des Wachstums der Stadt im 19. Jahrhundert nicht einfach überbaut, sondern nach dem Zuschütten der Stadtgräben und dem

Abbruch der Stadtmauern als Grüngürtel gestaltet wurde, ist eine Pioniertat der damaligen Städteplaner. Die Technikum- und Stadthausstrasse hat man als grosszügige, mit Bäumen gesäumte Boulevards angelegt

und die Grabenallee mit ihrem

Platanendach (2) ist seit der Realisierung der autofreien Innenstadt eine Bistromeile mit Pariser Charme.

Eine kleine Grünanlage (3) hinter dem Stadthaus wird vom benachbarten

Restaurant im Sommer als Gartenwirtschaft genutzt und zwischen dem Stadthaus und dem alten Feuerwehrgebäude an der Lindstrasse liegt der wohl bezauberndste kleine Mini-Park mit Seerosenteich und Mädchenskulptur (4).

Meditative Ruhe und Beschaulichkeit prägen Kirchplatz (5) rund um die St. Laurentius-Kirche. Von den Hinterhofgärten sind leider nur ein paar wenige erhalten geblieben (6), die restlichen wurden überbaut oder zu

Parkplätzen umfunktioniert.

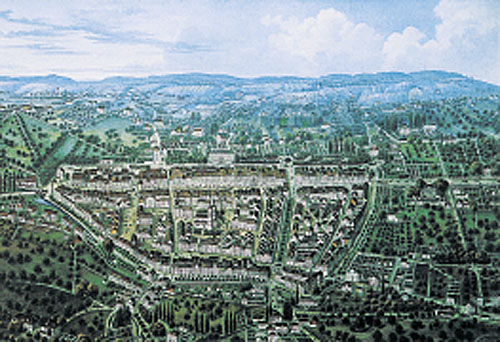

Blick vom Heiligberg auf die Winterthurer Altstadt, von wo aus die Stadt nach dem Abbruch der mittelalterlichen Mauerbefestigungen zu wachsen begann.

Bild links: Winterthur aus der Vogelperspektive um 1850. Die Mauern und Gräben, welche die Stadt nach aussen abschotteten, sind verschwunden, stattdessen ist die Altstadt von Boulevards, Gärten und Landhäusern umgeben. Bild rechts: Flugaufnahme aus der Neuzeit.

Der Stadtboulevard

Die Promenade entlang der heutigen Stadthausstrasse basiert auf einem Entwurf des städtischen Holzwerkmeisters Salomon Sulzer aus dem Jahr 1806 und war, wie

das 1876 entstandene Aquarell von Jakob Ziegler-Sulzberger zeigt, eine gediegene Flaniermeile. Die einstige Grandezza lässt sich heute nur noch erahnen.

1 Stadtpark / Stadtgarten

Der Stadtgarten verfügt über alle Attribute, die eine Grünanlage zum Park machen, trotzdem heisst er in typisch winterthurerischer Bescheidenheit Stadtgarten, was wohl mit seiner früheren Nutzung zu tun hat.

Die zentral gelegene, grosszügige Anlage wird sehr intensiv genutzt und hat mit entsprechenden Littering-Problemen zu kämpfen. Täglich räumt eine städtische Reinigungsequipe in den frühen Morgenstunden den Müll

weg und im Sommer bemüht man sich mit der Platzierung riesiger Maschendrahtkörbe um eine geordnete Entsorgung des Abfalls. Daran, dass es früher einmal verboten war, die Rasenflächen im Stadtgarten zu betreten,

erinnern sich nur noch wenige. Die rechteckigen kleinen Hinweisschilder «Rasen betreten verboten» waren zwar sehr dezent, nur gerade rund 20 Zentimeter über dem Boden, angebracht. In jenen autoritätsgläubigen Zeiten

wäre es aber ohnehin kaum jemandem in den Sinn gekommen, dass Verbot zu missachten.

Schon zu den Zeiten, als Winterthur noch von einer Stadtmauer umschlossen war, nutzte die Bevölkerung die Grünflächen vor den Toren der Stadt als Gärten und «Pflanzblätze». Bei schönem Wetter entfloh man der

Enge der umfriedeten Stadt, wo die eng gebauten Häuser nur wenig Licht und Sonne hineinliessen. Die wohlhaben-deren Stadtbewohner begannen dann Garten- und Landhäuser vor den Toren der Stadt zu bauen, obwohl

es offiziell verboten war, ausserhalb der Umfriedung zu wohnen. Ein repräsentativer Zeuge aus dieser Zeit ist das heute noch im Stadtgarten stehende, um 1740 erbaute Sommerhaus «Zum Balustergarten», im Volksmund

«Barockhäuschen» genannt. Das aussergewöhnlich schmale zwei-stöckige Gebäude wird heute für Sitzungen und festliche Anlässe genutzt.

Um 1900 - die Stadt hatte unterdessen ihre mittelalterlichen Befestigungen gesprengt - wurde die zu einem «städtischen Busch-garten» verkommene Grünfläche im Norden der Altstadt auf Anregung des Verkehrs- und

Verschönerungsvereins Winterthur, dem heutigen Winterthur Tourismus, zu einer öffentlichen Grünanlage umgestaltet. Zwei Jahre später gab es einen Wettbewerb zur Gestaltung des gesamten Areals unter Einbezug des

Aussenraums des Schulhauses Altstadt. Den ersten Preis gewann der führende Zürcher Gartenarchitekt Evariste Mertens (1846-1907). Georg Volkart, Inhaber des gleichnamigen Winterthurer Handelshauses, schenkte der

Stadt für die Bepflanzung der Anlage 71 Koniferen und Laubhölzer und der Verkehrsverein spendete zwölf Ruhebänke. Während des Zweiten Weltkriegs war der Stadtpark dann - ebenso wie die Stadthausanlage - Teil der

Anbauschlacht; es wurden Karotten vermischt mit Mohn zur Gewinnung von Öl angepflanzt, später auch Kartoffeln und Suppenbohnen.

1947 wurde für den Stadtgarten ein zweiter Gestaltungswettbewerb inklusive einer Erweiterung bis zur Merkustrasse durchgeführt. Wiederum machte mit dem Landschaftsarchitekten Walter Leder ein Zürcher

das Rennen. Der von ihm gestaltete Park ist bis heute weitgehend erhalten geblieben. Auch künftig sollen Erneuerungen sich am damaligen Konzept orientieren.

Kunst:

Gerhard Marcks (1889-1981): «Maja», Bronze, 1942, Seite Stadthausstrasse;

Herrmann Haller (1880-1950): «Mädchen mit erhobenen Armen» und «Mädchen», Bronze, 1930, Seite Theater Winterthur.

(siehe auch → Kunstführer)

Der rund 20 000 m2 grosse Stadtgarten ist der am intensivsten genutzte Park der Stadt. Bereits 1745 entstand vor den Toren der damals noch befestigten Altstadt das Sommerhaus «zum Balustergarten». Es war ein Vorläufer der später gebauten grösseren Landhäuser ausserhalb der Stadtmauern. Das hübsche Barockhäuschen ist das meistfotografierte Sujet im Stadtgarten und eine Art Wahrzeichen.

Alte Ansichten vom Stadtgarten im Jahr 1910 (links) und 1952 (rechts).

Der Stadtgarten: Im Winter malerische Kulisse, im Sommer dicht genutzt.

Seltene Farnbuche

Es muss befürchtet werden, dass der gut 100 Jahre alten Farnbuche (im Bild links) im Stadtgarten - sie steht nord-östlich des Museums Oskar Reinhart - keine allzulange

Lebensdauer mehr beschieden ist.

Die Farnbuche (Fagus sylvatia Lacianata) ist eine seltene Sorte der Rotbuche und deshalb botanisch wertvoll. Im Unterschied zu dieser hat aber die Farnbuche ein feines zierliches, fiederteiliges Blatt, das eine

leichte Ähnlichkeit mit einem Farn aufweist.

In den öffentlichen Gartenanlagen Winterthurs stehen noch drei weitere Exemplare von Farnbuchen: Beim Hotel Bloom, an der Lindstrasse 6 und - als neu gepflanzter noch junger Baum -

beim Oberstufenschulhaus Feld in Veltheim.

2 Grabenallee

Der Graben ist nebst dem Stadtgarten der beliebteste Aufenthaltsort in der Altstadt. Hier verpflegen sich über Mittag Hunderte von Berufsleuten, Schülerinnen und Schülern - und während des Sommers

reiht sich unter der Platanenallee, die sich als Mittelstreifen durch die Gasse zieht, Gartenwirtschaft an Gartenwirtschaft. Seinen Namen hat der «Graben» von seiner früheren Funktion als Stadtgraben.

Zur Promenade mit Allee wurde er nach der Zuschüttung um 1800. Mit der Zunahme des Autoverkehrs in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts diente er dann allerdings vor allem als Parkplatz und gewann

seine alten Qualitäten erst wieder mit der Einführung der autofreien Innenstadt zurück.

Der Graben - ursprünglich tatsächlich ein Stadtgraben - wurde Anfang des 19. Jahrhunderts zugeschüttet und mit der heute noch bestehenden Allee bepflanzt. Später dann diente die attraktive Flaniermeileprimär als Parkplatz. Erst Anfang der 1980-er-Jahre wurde der Graben vom Verkehr befreit und ist seither Winterthurs lebendigste Bistromeile.

Der Graben im Winter und mit Autos überstellt in einer Aufnahme aus dem Jahr 1972.

3 Stadthausanlage

Das 1865/69 von Gottfried Semper erbaute repräsentative Stadthaus mit seiner Tempelfront, ist von einem geometrisch-strengen Platz mit Schmuckbeeten umgeben. Hinter dem Stadthaus öffnet sich die Anlage zu einem kleinen Park, der im Osten durch das Restaurant «Bloom» begrenzt wird. Hier sitzen die Gäste im Sommer auf der Wiese unter den Bäumen und die romantische Szenerie gemahnt an Monet´s «Déjeuner sur l´herbe»: passend dazu der Ausblick auf das Stadthaus mit dem von Blumenbeeten eingefassten Springbrunnen. Dieser wurde als Sinnbild für die moderne zentrale Wasserversorgung der Stadt Winterthur (seit 1869) errichtet. Entworfen hat ihn der Architekt Wilhelm Bareiss, gebaut wurde er 1871 - im gleichen Jahr als Bareiss als Stadtbaumeister demissionierte aus Protest über den Abriss der Stadttore und -türme.

Das Sempersche Stadthaus ist umgeben von einem streng geometrisch angeordneten Platz und einer klassizistischen Springbrunnenanlage. Sie steht als Denkmal für die Einführung der städtischen Wasserversorgung. Dahinter liegt eine kleine Parkanlage mit altem Baumbestand.

4 Kirchplatz

Seit dem 12. Jahrhundert bestand neben der Stadtkirche St. Laurentius ein eingefriedeter geschützter Hof. Seit 1840 ist der Kirchplatz ein ruhiger Stadtplatz mit Rosskastanien, einem schönen alten Brunnen, Sitzbänken und einem Kinderspielplatz. Links und rechts ist die Kirche von über 100-jährigen Sommerlinden gesäumt.

5 Kleinpark beim Feuerwehrgebäude

Die Grünanlage neben dem alten Feuerwehrgebäude an der Lindstrasse ist ein kleines Gesamtkunstwerk mit den beiden ineinander verschlungenen Bäumen, einem Spitzahorn und einer Schwarzföhre,

dem kreisrunden Seerosenteich und dem von Schilf umrankten sitzenden Bronze-Mädchen.

Kunst:

Hermann Hubacher (1885-1967), Sitzender Akt, Bronze, 1964

(Siehe

→ Kunstführer).

6 Hinterhofgärten

Die Gassen der Winterthurer Altstadt wurden bereits im Mittelalter angelegt. Die Häuserzeilen verfügten auf der Rückseite über Hof- und Gartenräume, die aber sukzessive überbaut wurden mit Ställen und Werkstätten oder durch bewohnbare Hinterhäuser. In jüngerer Zeit wurden auch viele Hinterhöfe in Parkplätze umfunktioniert. Einige wenige Hinterhofgärten sind aber erhalten geblieben. Schöne Beispiele sind die (privaten) Gärten zwischen Neustadtgasse und Oberem Graben, der Garten des Restaurants «Schäfli», oder der Hof des Pfarrhauses an der Kirchgasse. Ebenfalls sehr lauschig ist der Garten des Volkart-Hauses (Architekten Jung & Bridler 1904 /05) an der Turnerstrasse 1. Bei ihm handelt es sich allerdings nicht um einen klassischen Hinterhofgarten.

Der von Altstadthäusern umrahmte Kirchplatz ist ein ruhiger, beschaulicher Ort - mittendrin und doch abseits des hektischen Treibens in der Altstadt.

Zwischen Stadthaus und altem Feuerwehrgebäude liegt dieser kleine bezaubernde Park mit Seerosenteich.

Wohnqualität in der Altstadt: Grüne Oasen inmitten Häusergewirr.

Hinterhof beim Gewerbemuseum.

Heiligberg - Breite - Vogelsang

Parklandschaften und Gartenstadtquartiere

Am südlichen Rand der Altstadt liegt der Heiligberg, der grösste zentrumsnahe Grünbereich. Der Weg führt über die Technikum-strasse zur Turmhaldenstrasse, die nach einem kurzen Wegstück steil ansteigt und in

ein märchenhaftes Waldstück mündet. Über den Köpfen schliessen sich die Bäume zu einem hohen Torbogen und zu Füssen breitet sich ein dicht verzweigtes Wurzelgeflecht aus. Man fühlt sich unvermittelt

weit weg von der nur wenige Schritte entfernten Hektik der Stadt, die sich aus Respekt vor der entrückten Schönheit der Szenerie nur noch als sanftes Rauschen bemerkbar macht. Auf dem Hügel entstanden im 19.

Jahrhundert die Villen Büel (7), Sonnenberg (8) und Reinhart mit ihren ausgedehnten Parklandschaften, deren Zauber bis heute erlebbar ist. Während die Parkanlagen der Villen Büel und Sonnenberg und auch der

im westlichen Teil des Heiligberg gelegene Frohbergpark (9) öffentlich zugänglich sind, ist die Villa Reinhart weiterhin in Privatbesitz - bis auf den Rosengarten (10), der früher ebenfalls zum Villengarten der

Reinharts gehörte, seit 1961 aber im Besitz der Stadt ist. Markant in Erscheinung tritt ausserdem das exponiert postierte Schulhaus (Architekten Bridler & Völki, 1909/12) mit seinem majestätischen Baumbestand.

Die Flanken des Heiligbergs sind überbaut mit Siedlungen (Jonas-Furrer-Strasse, Untere Vogelsangstrasse, Sonnenbergstrasse, Möttelistrasse, Heiligbergstrasse) aus der Zeit zwischen

1890 bis 1930, die sich am Gartenstadtgedanken orientierten und von bekannten Winterthurer Architekten wie Jung, Rittmeyer & Furrer und Scheibler gebaut wurden. Gleich hinter dem Breitequartier beginnt das

Naherholungsgebiet des Eschenbergs, des am intensivsten genutzten Waldes der Stadt. Hauptattraktion ist das Bruderhaus mit dem Ausflugsrestaurant und dem Wildpark (11).

Ein Waldweg mitten in der Stadt: Die Turmhaldenstrasse ist von alten Bäumen gesäumt, deren dichtes Wurzelgeflecht sich zum Teil oberirdisch ausbreitet.

Die Flanken des Heiligbergs wurden zwischen 1890 und 1930 mit Wohnsiedlungen überbaut, die sich am Gartenstadtgedanken orientierten. Im Bild die Siedlung Möttelistrasse (oben rects) und Heiligbergstrasse (unten rechts).

Mit einem Bebauungsplanwettbewerb im Jahr 1911 und der Realisierung der Überbauung Jonas-Furrer-Strasse von 1912 bis 1926 setzte die Stadt Massstäbe für die künftige Siedlungsentwicklung im Sinne der Gartenstadt. Merkmale waren Reihen- und Einfamilienhäuser mit grosszügiger Begrünung, geschwungene Strassen und kleine Plätze. Bild links: Der Unionsplatz. Bilder rechts: Alte Ansichten vom Unionsplatz und den Siedlungen 1913 und 1975.

7 Park Villa Büel

Büelrainstrasse 16

Das Büel war ursprünglich Teil des Chorherrenstift St. Jakob, der auf dem Heiliberg eine eigene kleine Pfarrei bildete. Um 1790 erwarb der Arzt und Botaniker Philippe de Clairville das Chorherrenhaus

im Büel. Clairville war ein französischer Emigrant mit einer grossen Leidenschaft für exotische Pflanzen, edle Bäume und Sträucher, mit deren Assimilierung er experimentierte. Nach Winterthur geholt

hatte ihn der Unternehmer Johann Sebastian Clais, der sich von ihm vermutlich bei der Gestaltung seines Lindengut-Parks (14) beraten liess. Auf de Clairville sollen auch Johann Jakob Sulzer

(Adlergarten) und andere Landhausbesitzer in der Stadt gesetzt haben. Möglichst seltene und exotische Pflanzen waren damals wichtige Statussymbole in den Gärten der Vermögenden. Nach dem Tod

von de Clairville erwarb der Textilkaufmann Friedrich Imhoof-Hotze (1807-1894) das Büel. Er war zu Geld gekommen, indem er seine kleine Textilhandelsfirma zu einem grossen Exportgeschäft ausbaute,

das in der Levante und später in Ostasien mit Baumwolle und Baumwolltüchern handelte. Imhoof liess sich vom Architekten Johann Jakob Breitinger 1849/50 einen repräsentativen spätklassizistischen

Wohnsitz bauen und engagierte für die Gestaltung des Parks den Landschaftsgestalter Conrad Löwe. Löwe gehörte damals zu den Stars der Gartenarchitektur; auch Eduard Bühler hatte seinen herrschaftlichen

Park an der Lindstrasse (19) von ihm gestalten lassen. Löwe plante seine Gärten minutiös bis in jedes Detail, liess sie aber dabei ganz natürlich aussehen. Imhoof erweiterte seine Latifundien dann

noch um die benachbarte «Pfarrwiese» sowie die «Sigristenwiese» des ehemaligen Chorherrenstifts. 1870 kaufte er zusätzlich den «Sonnenberg» (6). Nach seinem Tod liess sein Sohn Friedrich Imhoof-Blumer

(1838-1920) die Villa Büel von den Architekten Ernst Jung und Jakob Bridler, die damals zahlreiche Villen in und um Winterthur erstellten, umbauen (1894/95). Imhoof-Blumer war Numismatiker und engagierte

sich als Sammler und Forscher in der Stadtbibliothek, ausserdem war er Konservator des Münzkabinetts. Die Familie legte einen Landschaftsgarten an, wie er in jener Zeit in Mode war; mit imposanten Einzelbäumen

und Baugruppen, wobei, wie zu jener Zeit üblich, der Schwerpunkt auf fremden Gewächsen lag. Der an der Turmhalde gelegene nördliche Teil des Gutes war eine Art «Urwald», der obere Teil des Gartens

gepflegt arrangiert. Heute sind in der Villa Büel eine Gesamtschule untergebracht, die Remise beherbergt fünf Künstlerinnen- und Künstlerateliers.

8 Park Villa Sonnenberg

Hochwachtstrasse 20

Die Villa Sonnenberg wurde 1812 von Heinrich Ziegler als Sommersitz gebaut. 1870 erwarb der Textilfabrikant Friedrich Imhoof-Hotze, der bereits das Büel besass, das Anwesen und wurde

damit zum Grossgrundbesitzer auf dem Heiligberg. Er liess einen Landschaftsgarten mit Wegen, Treppen, Brunnen, Rabatten, einem Nutzgarten, zwei kleinen künstlichen Hügeln und einem Parkwald

mit Familiengrabstätte anlegen. Als seine Tochter Emma 1871 Gustav Adolf Biedermann heiratete, schenkte Imhoof ihr und seinem Schwiegersohn den Sitz. 1900 liess deren Sohn Robert Biedermann

die alte Villa durch einen Neubau von Architekt Prof. Gustav Gull (1858-1942) ersetzen. 1954 übernahm die Stadt Winterthur die Anlage als Schenkung, die mit sehr speziellen Auflagen verbunden

war; so gilt darauf ein Gewerbe-, Hund-, Katzen- und Musikverbot. Die Villa ist heute ein Wohnheim für ältere Menschen mit Demenz. Der Park wird wenig genutzt und hat eher den Charakter

eines Privatgartens. Er hat aber die Bedeutung einer städtebaulich, denkmalpflegerisch und ökologisch wichtigen Anlage. Diese ist in sechs thematische Pflanzensektoren unterteilt:

einen pleasure ground, einer Obstwiese, einen Parkwald, eine Obstwiese mit Nutzgarten sowie der Zufahrt und der Terrassenanlage. Der pleasure ground ist geprägt von über 100 Jahre alten Bäumen

u.a. einer Weihrauchzeder und einem Mammutbaum (Sequoia) sowie einer jüngeren Magnolie. Beim Gartenschopf steht eine Stieleiche (ca. 1820). Die Zufahrt zur Villa ist gesäumt von einer

Buchenallee aus der Zeit um 1900.

Im Park der Villa Büel experimentierte der Arzt und Botaniker Philippe de Clairville Ende des 18. Jahrhunderts mit der Akklimatisation exotischer Gewächse

die damals sehr in Mode waren. Heute beherbergt die Villa eine Gesamtschule.

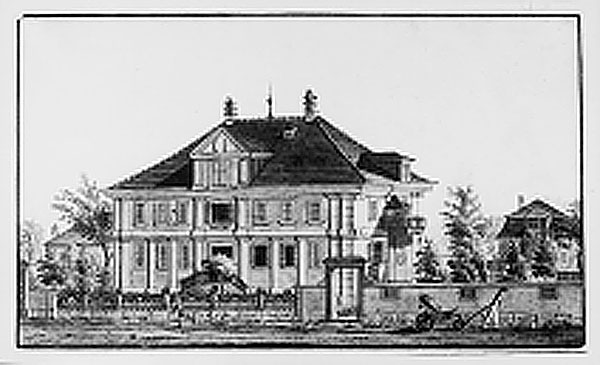

Das Bild oben links zeigt eine Aufnahme der Villa Büel um 1860, das Bild unten links: Die Villa Sonnenberg in einer Aufnahme um 1928.

Der Weg zur Villa Sonnenberg führt durch eine eindrückliche über 100-jährige Buchenallee. Der Landschaftspark wurde bei seinem Bau in sechs thematische Pflanzensektoren unterteilt, die zum Teil immer noch erkennbar sind. Die Villa ist heute ein Heim für Demenzerkrankungen, der Park ist öffentlich zugänglich, wird jedoch wenig genutzt.

9 Frohbergpark

Der Frohbergpark liegt am westlichen Fuss des Heiligbergs. Hier residierte im 19. Jahrhundert der Ingenieur Johann Rudolf Ernst-Reinhart. Sein Wohnhaus war das erste Projekt, das Ernst Jung 1868 als selbstständiger Architekt realisierte. Der Landschaftsgarten wurde zwischen 1876 und 1883 angelegt mit weit geschwungenen Wegen, differenzierten Gehölzgruppen aus Nadel- und Laubbäumen, einem Brunnen und einem Ententeich mit Grottenbereich, wie es den verspielten Gartenvorstellungen jener Zeit entsprach. Zwischen 1885 und 1890 wurde das Wohnhaus zu einem schlossartigen Bau erweitert. Ab 1900 war das Anwesen im alleinigen Besitz des späteren Stadtrats Rudolf Ernst. Er parzellierte 1906 den nördlichen Teil des Grundstücks ab und liess 1911 an der Frohbergstrasse 1 bis 7 durch die Architekten Bridler & Völki vier zusammengebaute Einfamilienhäuser bauen. Die Villa blieb bis 1958 im Besitz der Familie Ernst, war jedoch in zunehmend schlechtem Zustand, so dass die Erben erwogen, das Grundstück mit mehrgeschossigen Wohnblöcken zu überbauen. Der Stadt Winterthur kaufte der Familie in der Folge 1958 Villa und Park für rund drei Millionen Franken ab als Landreserve und zur Erhaltung des Parkcharakters des Gebietes. Ein Teil des Landes wurde allerdings noch im gleichen Jahr dem Ausbau der Unteren Vogelsangstrasse geopfert und 1971 überliess die Stadt der Freien Schule im Park ein Stück Land im Baurecht für den Bau eines Schulhauses. Keine Gnade fand dagegen ein geplanter Neubau der Kaufmännischen Berufsschule im nördlichen Teil des Parkes: Der Kreditantrag scheiterte 1976 in einer Volksabstimmung. In der umgebauten Villa sind heute zwei Kindergärten und militärische Büroräume untergebracht. Trotz der Verkleinerung bildet aber der Park immer noch einen wichtigen Bestandteil des innerstädtischen Grünsystems. Er ist von städtebaulicher, denkmalpflegerischer und ökologischer Bedeutung. Der Park hat je einen Zugang von der Wylandstrasse und von der Heiligbergstrasse. Vor der Villa erhebt sich eine Aussichtskanzel mit Ballustrade. Die Sicht auf den Park ist allerdings durch Bäume verstellt. Ein Blickfang im Park ist eine prächtige Buchengruppe. Darunter breitet sich im Frühling ein leuchtender Teppich verschiedener Frühlingsblumen aus.

10 Rosengarten

Der Rosengarten gehörte ursprünglich zum Villengarten der Familie Reinhart, den Besitzern der Baumwollhandelsfirma Paul Reinhart AG. 1961 kaufte die Stadt das Land und liess drei Jahre später

zur 700-Jahrfeier der Stadt von damaligen Stadtgärtner Johannes Müller einen Rosengarten mit rund 3000 Rosenstöcken anlegen. Um die Pflege des Gartens kümmert sich die Stadt.

Zu bewundern sind über 330 Rosenarten mit Beschriftungen zu den einzelnen Sorten. Im August und September werden auf Anfrage Führungen durchge-führt. Das frühere Teehaus - von

Rittmeyer & Furrer 1911 erstellt - dient den Chefdirigenten des Orchesters Winterthur traditionell als Wohnsitz. Vom Rosengarten aus geniesst man eine wunderschöne Aussicht über die Altstadt und bis nach Töss.

Kunst:

Hans Eduard Bühler (1863-1967) «Springendes Pferd»,

Bronze, 1963. (siehe → Kunstführer).

11 Bruderhaus

Von der Breite führt ein Spazierweg, der auch von Autos befahren werden kann, durch den Eschenbergwald zum Bruderhaus. Insbe-sondere an den Wochenenden und an Feiertagen ist der Verkehr so dicht, dass die Stadt einen Busbetrieb eingerichtet hat. Zu einem begehrten Ausflugsort machen das Bruderhaus insbesondere das Ausflugsrestaurant und ein Wildpark, zu dem als jüngste Attraktion ein Wolfsgehege gehört.

Der Frohbergpark war ursprünglich ebenfalls ein Privatpark. Ein weitläufiger Landschaftsgarten umgab das schlossartige Wohnhaus. Anfang des 20. Jahrhunderts wurden Teile des Parks parzelliert und überbaut und seit 1958 sind Villa und Park im Besitz der Stadt. Das alte Bild zeigt eine Ansicht der auf einem Podest thronenden Villa Frohberg um 1900.

Nebst einer schönen Aussicht über die Altstadt sind im Rosengarten über 330 Rosenarten zu bewundern. Zum Rosengarten führt ein von Japanischen Kirschbäumen gesäumter Fussweg.

Die Deutsche Eiche

Die rund 200 Jahre alte Deutsche Eiche oder Stieleiche (Quercus robut) im Rosengarten hatte eine «Schwester» die im Februar 2006 gefällt

werden musste. Seither ist ihre Standfestigkeit beeinträchtigt, da sie nun als Einzelbaum dem Wind ausgesetzt ist. Die Stieleiche hat ihre Wurzeln in Europa, Nordafrika und Kleinasien. Die Eiche ist eine

mächtige botanische Gattung. Es sind etwa 280 Arten bekannt.

Das Bruderhaus ist ein beliebtes Ausflugsziel für Familien. Zu den Attraktionen des Bruderhauses gehört ein Wildpark mit diversen Tieren und einem Wolfsgehege.

Das Wildbachquartier

Vom durchmischten Wohngebiet zur begrünten Ringzone

Am Nordfuss des Heiligbergs liegt das Wildbachquartier mit dem einstigen Viehmarkt (12), ein von alten Kastanienbäumen beschatteter Platz, der leider heute ein wenig attraktives Dasein als Parkplatz fristet. Die Eulach, die das durchmischte Wohn- und Gewerbegebiet durchquert, ist in ihrem gegenwärtigen Zustand ebenfalls keine Attraktion, verläuft sie doch schnurgerade kanalisiert und in einem tief gelegten, ausgepflästerten Bachbett. Es gibt allerdings Pläne, diesen Zustand zu ändern und die Eulach mindestens teilweise zugänglich zu machen. Sehr schön ist dafür die Kastanienallee (Bild) entlang der Zeughausstrasse. Folgt man ihr Richtung Stadtzentrum markiert an der Ecke Zeughausstrasse 76 / Technikumstrasse 5 die heute von der Zürcher Hochschule für Ange-wandte Wissenschaften ZHAW genutzte Villa Forrer mit ihrem Villengarten (Architekt Jean Forrer, 1878) grossbürgerliche Präsenz. Sie gehört zu den repräsentativen Bauten in der begrünten Ringzone, die nach dem Zuschütten des Stadtgrabens in der ersten Hälfte des 19. Jahrhundert rund um die Altstadt angelegt wurde. Aus der Vogelperspektive ist der Grüngürtel eindrücklich erlebbar: Von der Villa Forrer zieht er sich weiter bis zur Berufsfachschule Winterthur BFS mit ihrer grosszügigen Parkanlage hinter dem Altbau (13). Noch weiter ostwärts folgen die Anlage der Integrierten Suchthilfe sowie das Schulhaus Geiselweid (14), das sich gegen die Strasse hin mit einer imposanten Platanenreihe abgrenzt. Im Nordosten setzt sich der begrünte Ring mit dem Lindengut-Park, (15) den Anlagen von Axa Winterthur (16) und dem Stadthaus (vgl. 1) sowie dem Stadtgarten (vgl. 3) fort.

12 Viehmarkt

Der Viehmarkt ist ein kleiner Platz zwischen Reitweg, Wildbach-strasse und Langgasse mit einer langen Geschichte. Im Schatten der Rosskastanien und Bergahornbäumen boten früher die Bauern aus der Umgebung Kühe und Schweine zum Kauf und Verkauf an. Der letzte Viehmarkt fand in den 1980er Jahren statt und bis Ende des 20. Jahrhunderts wurde hier immerhin noch eine jährliche Bezirksviehschau durchgeführt. Heute wird der traditionsreiche Platz als Parkplatz genutzt.

Parkanlage der Berufsfachschule BFS mit der Plastik von Max Weber.

Mächtige Platanen beschatten den Pausenplatz vor dem Schulhaus Geiselweid.

13 Park Berufsfachschule Winterthur BFS

Auf der Rückseite des langen, in der Mittel leicht geknickten Gebäudes der Berufsfachschule Winterthur BFS (Architekten Kellermüller & Hofmann, 1948) dehnt sich

eine gepflegte, von einem alten Baumbestand umrahmte Parkanlage aus. Besonderheiten sind eine Esche und Buchen aus dem Jahr 1870 sowie eine Mandschurische Walnuss von 1890.

Kunst:

Max Weber (1897-1982), Liegender Frauenakt, Bronze (siehe

→ Kunstführer).

14 Platanen beim Schulhaus Geiselweid

St. Gallerstrasse 1

Dass auch eine banale Strassenkreuzung einen unverwechselbaren Auftritt haben kann, demonstriert die Platanengruppe an der Ecke St. Gallerstrasse/General-Guisan-Strasse vor

dem Schulhaus Geiselweid (Architekt Walter Furrer, 1899/1901).

Zwar mussten einige der Bäume der Verbreiterung der Strasse und dem Veloweg geopfert werden und wurden durch

neue kleine ersetzt, die mächtigen verbleibenden aber behaupten sich umso dominanter. Im Sommer legen sie ein schattiges Blätterdach über den Platz und im Winter faszinieren

sie als knorrige Solitäre.

Die Kastanienallee entlang der Zeughausstrasse.

Der Viehmarkt, ein lauschiger Platz, der allerdings gegenwärtig ein wenig attraktives Dasein als Parkplatz fristet.

Der Gingko - ein Liebesbaum

Auf der gegenüberliegenden Seite des Schulhauses Geiselweid steht als mächtiger Solitär ein Gingkobaum.

Dem Gingko mit seiner fächerartigen, aus zwei symetrischen Hälften zusammengesetzten Blattform verhalf Johann Wolfgang von Goethe zu seinem Ruf als Liebesbaum. Beim Lustwandeln mit Marianne

von Willemer im Heidelberger Schlossgarten hatte der Baum, bzw. dessen Blätter, ihn zu einem Gedicht inspiriert.

Dieses Baumes Blatt

der von Osten einem Garten anvertraut

gibt geheimen Sinn zu kosten

wie's dem Wissenden erbaut.

Ist es ein lebendig Wesen

das sich in sich selbst getrennt ?

Sind es zwei, die sich erlesen

dass man sie als eines kennt ?

Solche Frage zu erwidern

fand ich wohl den rechten Sinn.

Fühlst du nicht an meinen Liedern

dass ich eins und doppelt bin ?

Geiselweidquartier

Gärten zwischen Natur, Kunst und Künstlichkeit

Zu den bevorzugten Wohnlagen für Wohlhabende gehörte um die Mitte des 19. Jahrhunderts auch der östlich an die Altstadt anschliessende Teil des Geiselweidquartiers. Entlang der Seiden- und Römerstrasse prägen bis heute alte Villen und grosszügige Gartenanlagen das Bild. Etliche von ihnen mussten allerdings rentablen Geschäfts- und Bürohäusern oder verdichteten Wohnüberbauungen weichen. Das Lindengut (15), einst einer der bedeutendsten Herrschaftssitze in Winterthur, hat seine Erhaltung wohl der Tatsache zu verdanken, dass es 1946 in den Besitz der Stadt gelangte, die den Privatpark in der Folge öffentlich zugänglich machte und das einstige Wohnhaus als historisches Museum und Zivilstandsamt umnutzte. Einen Eindruck von der Grosszügigkeit, mit der in früheren Zeiten Anlagen geplant und gestaltet wurden, vermittelt der Römerpark (16). Die vom Kunstsammler Oskar Reinhart erbaute Tennisanlage mit Clubhaus ist heute ein Sportzentrum mit Restaurant. Noch etwas weiter stadtauswärts gibt es als Kontrast zu den historischen Villen und Gärten, die von den damals führenden Architekten Ernst Jung, Otto Bridler, Robert Rittmeyer und Lebrecht Völki gebaut wurden, einen erst vor einigen Jahren angelegten, sehr speziellen Garten zu bewundern. Der «Garten des Schrotthändlers» (17) ist ein Dachgarten auf dem Areal der Firma Maag Recycling; er fasziniert als eigenwillige Inszenierung zwischen Natur und Künstlichkeit, die Bezug nimmt auf die Funktion der Anlage.

15 Lindengut-Park

Römerstrasse 8

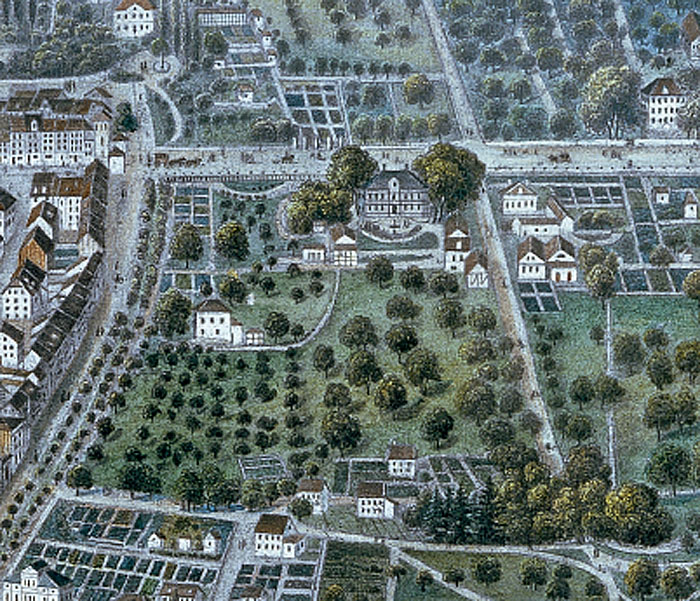

Der Lindengut-Park war einst das private Refugium der Industriellen-Familie Clais. Hier, auf der grünen Wiese vor dem Obertor, also ausserhalb der mittelalterlichen Stadt, liess der

einflussreiche Ingenieur und Unternehmer Johann Sebastian Clais 1787 einen der bedeutendsten Herrensitze von Winterthur bauen. Clais gehörte zu den Gründern der Spinnerei Hard, der ersten

mit Wasserkraft betriebenen mechanischen Spinnerei der Schweiz. Seine 24 Jahre jüngere Ehefrau stammte aus einer der Sulzer-Familien. Zum rund 1,5 Hektaren grossen Barockgarten gehörten ein

Holz- und Neben-schopf der später zu einem Kutscherhaus ausgebaut wurde (heute Spielzeugmuseum), ein Gewächs- und Hühnerhaus sowie vier Brunnenanlagen. 1832 kamen ein Stall und eine Remise dazu.

Bei der Anlage des Landschaftgartens liess sich Clais wohl vom Botaniker Philippe de Clairville beraten, dem er später auch einen Wohnsitz in Winterthur beschaffte (vgl. 7). 1946 kaufte die Stadt

Winterthur das Anwesen und Anfang der 1950er-Jahre wurde der Privatgarten, der damals in einem desolaten Zustand war, in einen öffentlichen Park umgestaltet. Die Gemüsebeete, die im Zweiten

Weltkrieg angelegt worden waren, wurden aufgehoben, man holzte den verwilderten Park aus und erweiterte ihn bis zur Seidenstrasse. Das Hühnerhaus wurde zugunsten einer Volière abgebrochen,

die bis heute von der ornithologischen Gesellschaft unterhalten und von der Stadt finanziell unterstützt wird. 1974 wurde das Inventar des Parks durch einen gusseisernen Pavillon ergänzt, den

der Bierbrauer Georg Schoellhorn an der Landesausstellung in Zürich 1883 erwor-ben hatte, vorerst in seinem Garten aufstellte und ihn dann - nach einer Renovation durch die Firma Gebr. Sulzer - der

Stadt schenkte. Heute ist das Lindengut Sitz des historischen Museums und des Zivilstandsamtes und der Park wird intensiv genutzt - nicht zuletzt als romantische Kulisse für Hochzeitsfotos und -apéros.

Ein besonderer Anziehungspunkt ist auch die Volière.

Kunst:

Gebrochene toskanische Säule aus Sandstein auf achteckigem Postament mit Zürcher und Thurgauer Wappen sowie Wappenschilder mit sich überkreuzenden Stangen und zwei sich kreuzenden

Kanonenrohren (Bedeutung und Herkunft unklar).

Grabstein von Johann Jakob Scherrer (1825-1878). Der Winterthurer wurde als Vertreter des Kantons Zürich 1872 in den Bundesrat gewählt.

Er übte sein Amt bis 1878 aus und war 1875 Bundespräsident.*

Eduard-Steiner-Denkmal (1811 - 1860). Steiner war Kunstmaler und mit Sebastian von Clais befreundet. Die Sandsteinstele mit Kalksteinrelief

zeigt einen knienden Knaben zeigt, der in seiner Hand einen Obstkorb hält. Darunter der Namenszug Eduard Steiner und eine Malerpalette mit Pinsel und Lorbeerlaub.*

Galvanoskulptur einer jungen (griechisch-römischen) Frau.

* Die Grabsteine wurden nach der Aufhebung des Friehofs Im Lee (der heutigen Kantonsschule) 1961/63 in den Lindengut-Park versetzt.

Das Lindengut war einer der bedeutendsten Herrschaftssitze Winterthurs. Seit Anfang der 1950er-Jahre ist der gepflegte Park öffentlich. Der gusseiserne Pavillon steht am westlichen Ende des Parks und ist ein Geschenk des Bierbrauers Georg Schoellhorn. Beim Kutscherhaus im Lindengut steht dieser besonders schön gewachsene Japanische Schnurbaum mit veredelter Hängeform (Bild rechts unten).

Der Bergahorn wird bis 500 Jahre alt

Der Bergahorn (Acer pseudoplatanus) ist der Mammut unter den Bäumen im Lindengut. Wie alt er genau ist, lässt sich

nicht mit Bestimmtheit sagen. Er könnte bereits 1787 beim Bau des Landhauses gepflanzt worden sein, eventuell aber auch erst in den 1820er-Jahren. Der Bergahorn kommt, wie der

Name sagt, auch in höheren Lagen vor. Er schafft es bis auf 1500 Meter Höhe. Der Bergahorn kann bis 500 Jahre alt werden, so dass er noch viele Generationen von Winterthurerinnen

und Winterthurern überdauern könnte.

Der Baum im Lindengut - er steht südwestlich der Villa - hat eine Höhe von 26 Metern und einen Kronendurchmesser von 22 Metern.

Sein Stammumfang beträgt 5.52 Meter.

Die Vilière im Lindengut. Der historische Villenpark wird wegen der grossen Vogelvolieren im Volksmund auch «Vögelipark» genannt.

Das Bild links zeigt den Lindengutpark, wie er sich um 1850 präsentierte, aus der Vogelschau, das Bild rechts die Villa um 1800.

16 Römerpark

Pflanzschulstrasse 36

Die weitläufige Tennisanlage mit Clubhaus wurde 1922 durch die Architekten Rittmeyer und Furrer gebaut. In Auftrag gegeben hatte sie der Kunstsammler und Mäzen Oskar Reinhart

(Museum Römer-holz und Museum am Stadtgarten). Mit der Gartengestaltung be-auftragte er den Gartenarchitekten Robert Froebel. 1986 bis 1988 wurde die Anlage auf Initiative von Andreas

Reinhart von den Architekten Benoit & Jutzi in ein Sport- und Freizeitzentrum umgebaut. Das Clubhaus beherbergt heute ein Restaurant. Die gepflegte Parkanlage mit der Kastanienallee ist

erhalten geblieben und prägt weiterhin das gediegene Ambiente der Anlage.

Kunst im Park:

Frauenakt von Hermann Haller (1880-1950),

Frauenakt von Hermann Hubacher (1885-1976)

und «Die Zeit», Frauenakt von Theo Spinnler (*1947)

(Siehe → Kunstführer).

Die vom Kunstmäzen Oskar Reinhart initiierte Römerparkanlage mit Tennisplatz, Kastanienallee und Clubhaus ist heute öffentlich zugänglich.

17 Garten des Schrotthändlers

Werkstrasse 7

Der «Garten des Schrotthändlers» entstand im Zusammenhang mit dem Bau des Recy-Hofs, einer Art Entsorgungssupermarkt, wo die Leute ihren Schrott getrennt nach Materialien

entsorgen können. Der «Garten» ist eine witzige Hommage an den Erfinder des Recy-Hofs, Werner Maag. Den Dachgarten über der Lagerhalle hat das Landschaftsarchitektenteam Rotzler

Krebs Partner in Zusammenarbeit mit dem Zürcher Architekturbüro OOS geschaffen. Auf einer leuchtend grünen Bodenfläche stehen riesige runde Pflanzentröge und Sitzelemente in knalligen

Pinkfarben. In den Pflanzentrögen wuchern Büsche und Bäume, die Sitzelemente sind mit Material aus den verschiedenen Abfallcontainern des Recy-Hofs gefüllt. Der entsorgte Schrott findet

so einen neuen kunstvollen Verwendungs-zweck und tritt in einen farbigen Dialog mit den blühenden Büschen. Der «Garten des Schrotthändlers» wurde 2004 von der Architekturzeitschrift

«Hochparterre» ausgezeichnet.

Kontraste im Geiselweidquartier: Die Parkanlage am Ende der Seidenstrasse (mitte), das neu und verdichtet überbaute Fehlmann-Areal (rechts) und der «Garten des Schrotthändlers» auf dem Dach des Rey-Hofs der Maag Recycling (links).

Das Innere Lind

Ein Hauch von altem Glanz und ein anhaltender Verdichtungsdruck

Von alten Baumriesen beschattete Gärten hinter hohen Eisenzäunen, Quartierstrassen über die sich dichte Blätterdächer wölben, Vogelgezwitscher und das Gefühl, sich in einer längst

vergangenen Zeit zu bewegen, prägen das Innere Lind. Im Norden der Altstadt gelegen, dehnt es sich bis an den Fuss des Lindbergs aus. Es gehört bis heute zu den schönsten Wohnquartieren

der Stadt, wird allerdings stark bedrängt vom Citydruck, der kein Herz für alte Villen und Gärten hat, sondern sich an Ausnützungsziffern und Rendite orientiert. Zu den grossen Verdrängerinnen

von Wohnraum gehörten bis vor rund 20 Jahren die expandierenden «Winterthur» Versicherungen, die heutige AXA Winterthur. 1930 musste die prächtige Villa Wehntal an der Ecke

Römerstrasse / General-Guisan-Strasse dem Verwaltungsgebäude der Versicherungsgesellschaft weichen. In der Folge breitete sich das Unternehmen immer mehr aus im Quartier. Heute belegt die

Axa ein ganzes Geviert zwischen Römerstrasse, General-Guisan-Strasse, St. Georgenstrasse und Friedenstrasse. Auf sich aufmerksam gemacht hat die Versicherung in den letzten Jahren mit der

naturnahen Gestaltung ihres Areals (18).

Eine äusserst repräsentative Adresse war im 19. Jahrhundert die als Prachtsallee angelegte Lindstrasse (19). Als monumentalster Zeuge dieser Zeit erhalten geblieben ist die Villa Bühler (20),

ein herrschaftlicher «Palais», mit dem der Spinnereifabrikant Eduard Bühler seinen Traum von einem Landhaus im englischen Stil verwirklicht hatte. In direkter Nachbarschaft zur Villa Bühler

steht an der Lindstrasse ein zweiter imposanter Bau, der allerdings nicht als Wohnpalast, sondern als Sitz der Lloyd-Versicherungsgesellschaft gebaut wurde (Ernst Jung, 1876/79) und dessen

Parkanlage primär repräsentativen Charakter hatte und hat. Seit 1931 beherbergt der Renaissance-Bau das Bezirksgericht. Durch die Parkanlagen der Villa Bühler und des Bezirksgerichts Winterthur

führt ein sehr schöner, von mächtigen alten Bäumen gesäumter öffentlicher Fussweg, der das Trottoir ersetzt, das der Verbreiterung der Lindstrasse zum Opfer fiel. Wenige Meter weiter stadtauswärts

erregt auf der rechten Seite der Lindstrasse der dunkelgraue Neubau des Bezirksgebäudes mit seinen in verschiedenen Farben umrahmten Fenstern die Aufmerksamkeit. Im Zusammenhang mit dem Neubau wurde

auch der Vorplatz von Bezirksgebäude und Bezirksgefängnis (21) neu gestaltet. Die bekannten Winterthurer Landschaftsarchitekten Rotzler Krebs Partner haben ihm mit unregelmässig in den grauen Platz

gesetzten grünen Inseln einen witzigen Auftritt verpasst. Vis-à-vis der Villa Bühler verschwand vor noch nicht allzu langer Zeit ein Villenensemble mit einer alten verwunschenen Gartenanlage. An seiner

Stelle protzt heute eine lilafarbene Neuüberbauung, die den Boden fast bis zum letzten Quadratmeter ausnützt. Dem gegenüber vermittelt die Villa Sträuli einen schönen Eindruck davon, wie im Gebiet

Lindstrasse / Museumstrasse / Theaterstrasse einst gewohnt wurde. Villa und Garten sind öffentlich zugänglich. Die Villa ist Kunstsalon sowie Wohn- und Arbeitsort für Artists-in-Residence (22).

Der Innenhof der Villa Jakobsbrunnen.

Die kleine Parkanlage und die Quartierstrasse entlang der Bahnlinie.

Das Innere Lind: Neubarocke Hausfassaden, alte Bäume und gepflegte Gärten charakterisieren das Quartier um Trollstrasse, Kreuzweg, Jakobstrasse als einstiger Wohnort eines stolzen Bürgertums.

Die einst als Prachtsallee angelegte Lindstrasse, die sich heute nicht mehr ganz so prächtig präsentiert.

18 Anlage AXA Winterthur

Römerstrasse/General-Guisan-Strasse

Die «Winterthur» Versicherungen, heute AXA Winterthur, spielen in Winterthur eine wichtige Rolle als grösste private Arbeitgeberin. Ihr erstes Bürogebäude baute das Unternehmen auf dem

Areal der Villa «Zum Wehntal» an der Ecke Römerstrasse/General-Guisan-Strasse. Diese prächtige Villa mit stilvoller Parklandschaft hatte Salomon Volkart 1856 vom Architekten Leonhard Zeugheer

(1812-1866) bauen lassen, der auch das Gebäude erstellte, das heute das Museum Oskar Reinhart am Stadtgarten beherbergt. 1929 musste die Villa dem Hauptsitz der «Winterthur» Versicherungen weichen,

einem nüchtern-strengen Bau von Architekt Lebrecht Völki, der 1947 durch einen Ostflügel erweitert wurde (Franz Scheibler). 1959 entstand das Bürogebäude an der Römerstrasse 17 (Edwin Bosshardt),

1969 das Personalrestaurant an der Römerstrasse 15 (Hans Weishaupt), das von einer schönen Parklandschaft umgeben ist, und in den 1970er- und 1980er-Jahren schliesslich wurde der Erweiterungsbau an

der General-Guisan-Strasse gebaut (Stutz & Bolt).

Es waren noch die «Winterthur» Versicherungen gewesen, die begonnen hatten, auf exotische Bepflanzung und Zentimeter-Rasenschnitt zu verzichten und stattdessen auf naturnahe, einheimische Pflanzen

zu setzen, die den Winter überleben und immer wieder blühen. Dafür gab es ganz profane Gründe, war doch die traditionelle Umgebungsgestaltung mit hohen Kosten verbunden. Die AXA übernahm das nachhaltige

Bepflanzungs- und Gestaltungskonzept, das anfänglich hart kritisiert worden war, und setzte dafür sogar eine firmeninterne Fachstelle ein. 2009 ist die naturnahe Umgebungsgestaltung von der

Stiftung «Natur & Stiftung», an der unter anderem auch der Bund beteiligt ist, zertifiziert worden.

Kunst:

Franz West (1947-2012), Oel, 1998

Silvio Mattioli (1929-2011), Eisenplastik, 1967

Werner Paul Witschi (1906-1999), Windspiel.

(Siehe → Kunstführer)

Die AXA Winterthur spielt in der Stadt eine grossee Rolle als Arbeitgeberin und dehnte sich zwischen den 1930er- und 1980er-Jahre entsprechend aus. Beim Eingang: Skulptur von Franz West beim Haupteingang.

Dem Hauptsitz der AXA Winterthur (links) musste die prächtige Villa Wehntal weichen. Das Bild zeigt den herrschaftlichen Wohnsitz in einer um 1860 entstandenen Lithografie.

19 Allee Lindstrasse

Die Lindenallee säumt die Ausfallachse Richtung Weinland und Schaffhausen. Sie wurde 1920 angelegt und unterstrich den damaligen Charakter der Strasse als Prachtsallee. An deren Flanken waren im 19. Jahrhundert eine Reihe repräsentativer Landhäuser und Villen entstanden. Die Linden sind allerdings fast durchwegs in einem schlechten Zustand, da sie infolge der Strassenverbreiterung viel zu nahe am Strassenrand stehen und dadurch der Wurzelraum arg beschnitten ist. Während der letzten Jahre mussten viele gefällt und durch Jungbäume ersetzt werden.

20 Parkanlage Villa Bühler-Egg

Der Gartenarchitekt Conrad Löwe gestaltete die Anlage 1870 für Eduard Büler (1833-1909), den Besitzer einer Baumwollspinnerei in Kollbrunn und einer Weberei in Weinfelden im Stil

eines englischen Landschaftgartens. Der Park gilt als die am besten erhaltendste und qualitätvollste Anlage dieses Gestalters und bildet eine stilvolle Einheit mit der zwischen

1867 und 1869 entstandenen Grossvilla im Stile des französischen Neubarocks (Architekt Friedrich von Rütti), dem Wohnsitz der Familie Bühler. Dank einer Sonderbewilligung konnte das

Gebäude «110 Fuss» hinter der Baulinie an der Lindstrasse platziert werden, womit der Bauherr den Landhausstil seiner Villa unterstrich. Zusätzlich verstärkt wurde der pompöse Eindruck

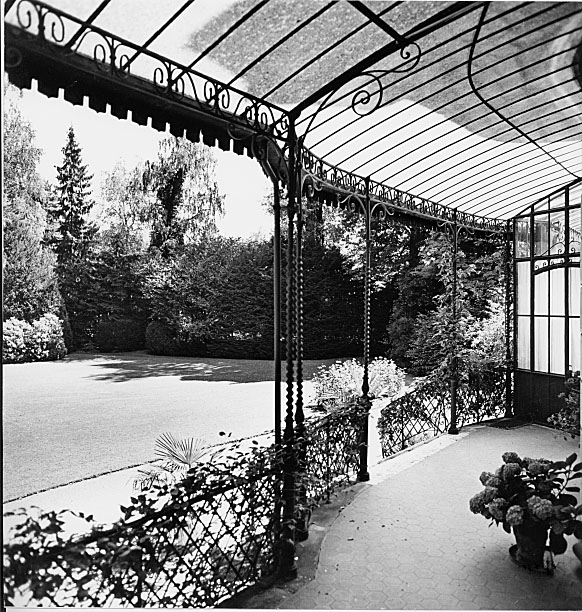

durch eine Aufschüttung des gesamten Terrains. Zur Villa gehörten auch eine Gärtnerei mit einem neubarocken Gewächshaus (1873 von Architekt Ernst Jung erbaut) sowie Stallungen und eine

Remise, besass doch Eduard Bühler Pferde und Kutschen. Heute beherbergt die Villa das Münzkabinett und das Statthalteramt.

Der Park ist geprägt von weiten Rasenflächen und gekonnt platzierten Gebüsch- und Baumgruppen sowie einem Fischteich. Gegliedert ist er in vier verschiedene Parkräume, die sich auf

je eine Fassade der Villa beziehen. Mit einer Grösse von 1,4 Hektaren ist die Anlage ein markanter Bestandteil des Quartiers Inneres Lind und des innerstädtischen Grünsystems.

Der Landschaftsarchitekt Evariste Mertens, der für die erste Gestaltung des Stadtgartens verantwortlich gewesen war, schrieb 1883 über die Gartengestaltungen von Conrad Löwe, der von

1862 bis zu seinem Tod 1870 in Winterthur lebte: «Alle Schöpfungen Löwes tragen in prägnantester Weise den Stempel der Vollendung; er vermeidet die Zerstückelung des Areals durch unnötige

Wege und weiss deren Linien den Blicken zu entziehen (...). Er trifft immer das richtige Verhältnis zwischen Licht und Schatten. Seine Gruppierung der Bäume (...) ist von keinem Meister übertroffen

worden. Bei ihm ist alles überlegt, nichts dem Zufall überlassen, und doch ist der Effekt von überraschender Natürlichkeit (...).»

Die Villa Bühler-Egg und ihr im Stil eines englischen Landschaftsgartens angelegter Park. Bild rechts; Winterliche Ansicht der Villa Bühler-Egg mit Park.

Die Villa Bühler-Egg und ihr im Stil eines englischen Landschaftsgartens angelegter Park wurden vom Spinnereibesitzer Eduard Bühler 1870 gebaut. Auf der grossen Wiese vor dem Park wurde Tennis gespielt und man traf sich zu Tee und Kuchen.

Kleine Blätter, süsser Duft

Die Winterlinde (Tilia cordata) ist die in Europa am häufigsten vertretene Linde. Sie hat die kleinsten Blätter aller Linden und heisst deswegen in England «Little Leaf Linden» und in

Frankreich «Tilleul à petites feuilles». Der süsse Duft der Blüten hat die Menschen schon früh für diese Lindenart eingenommen. Das ist auch ein wichtiger Grund dafür, dass sie von alters

her kultiviert wird und in jeder Epoche der Gartengeschichte eine wichtige Rolle spielte. Weil sie sehr schnittverträglich ist, wurde sie zur Zeit des Barocks in beliebige Formen gebracht; als Hecke

oder als Alleebaum mit einer schirm- oder kastenförmigen Krone.

Als der Landschaftsgarten den Barockgarten ablöste, wurde sie gerne zur Auszeichnung eines speziellen Ortes verwendet, so auch im Garten

der Villa Bühler-Egg. Als der Garten noch in Privatbesitz war, war die Veranda auf der Gartenseite der Villa der beliebteste Aufenthaltsort der Bewohnerinnen und Bewohner. Die 1869 als junger Baum östliche

der Villa gepflanzte Linde ist mittlerweile über 140 Jahre alt und hat mit einer Höhe von 25 Metern und einem Kronendurchmesser von 22 Metern eine stattliche Grösse erreicht. Das Spezielle an dieser

Linde ist, dass die untersten Äste, die sogenannten Schleppäste bis zum Boden hängen und dort Wurzeln geschlagen haben.

21 Vorplatz Bezirksgebäude

Ecke Lindstrasse/Hermann-Götz-Strasse

Früher war es ein Parkplatz, heute hat der Vorplatz des Bezirksgebäudes einen parkähnlichen Charakter, der zum Flanieren und Sitzen einlädt. Der graue Platz ist durchsetzt mit grünen

ovalen Pflanzeninseln und UFO-ähnlichen, runden Sitzbänken, aus deren Mitte Bäume wachsen. Nachts wird der Platz von filigranen Leuchten erhellt. Verantwortlich für die Platzgestaltung

sind die Landschaftsarchitekten Rotzler Krebs Partner.

22 Garten Villa Sträuli

Museumstrasse 60

Carl Sträuli-Haggenmacher, Sohn des Gründers der nach ihm benannten Seifenfabrik, liess die Villa im neubarocken Stil 1908 von den Architekten Völki & Bridler für seine Tochter Carolina

Maria Sträuli-Sträuli bauen. Diese lebte dort mit ihrem Ehemann, dem späteren Stadtpräsidenten Dr. Hans Sträuli. Die nächste Generation verfügte, dass das Haus nach ihrem Tod der zu gründenden

Stiftung Sulzberg zugeführt werden soll, mit dem Zweck, einen Beitrag zum kulturellen Leben der Stadt zu leisten. Gemäss diesem Vermächtnis wird die Villa heute als Kulturhaus geführt mit

drei Wohnateliers für Kulturschaffende (Artists-in-Resicence), drei Salons für kulturelle Veranstaltungen und einem Bistro. Der schöne parkähnliche Garten mit dem geometrischen Wegsystem und dem

erhöhten Sitzplatz wird im Sommer in den Bistrobetrieb des Hauses einbezogen.

Der ehemalige private Garten der Villa Sträuli ist heute Teil des sommerlichen Bistrobetriebes des Kulturhauses.

Rein repräsentativen Zwecken dient der Grünraum rund ums Bezirksgericht (Bild links). Der mit ovalen Pflanzeninseln gestaltete Platz vor dem Bezirksgebäude (Bild rechts).

Der südliche Lindberghang

Erholungsraum und exklusives Wohngebiet

Der südliche Lindberghang war und ist ein bevorzugtes Rebgebiet, das allerdings verglichen mit früheren Zeiten bedeutend kleiner ist. Heute führt ein Höhenweg durch die Reben des Goldenbergs (23) bis zum Aussichtspunkt Bäumli (24). Im 19. Jahrhundert war Naherholung noch kein Thema - jedenfalls nicht für die werktätige Bevölkerung. Im Zuge der Stadtentwicklung hatten aber die begüterten Familien den sonnigen Hang mit Aussicht auf das Stadtzentrum als attraktiven Wohnsitz entdeckt. Zu den bedeutendsten Anlagen gehört die 1889 an der Rychenbergstrasse für Theodor Reinhart vom Architekten Ernst Jung gebaute herrschaftliche Villa mit entsprechender Parkanlage (25), die heute öffentlich ist. Etwas weiter stadtauswärts errichteten die Besitzer der Spinnerei Bühler, zwei Brüder, ihre Villen inmitten eines ausgedehnten Parkes (26) und im darüber liegenden Gebiet des Mockentobels und des Tössertobels entstanden für verschiedene Mitglieder der Familien Sulzer die Villen Lindberg, «Obere Halden», «Oberes Alpgut» und «Unteres Alpgut». Die Landschaftsarchitekten Mertens und später Haggenmacher pflegten diese Anlagen im Auftrag der Eigentümer. Im Tössertobel residiert ab 1910 auch Georg Reinhart, in einer von Rittmeyer & Furrer erstellten Villa mit neoklassizistischer Gartenanlage (27). Und etwas weiter westwärts entstand ebenfalls am Waldrand gelegen, 1913 eine Villa im englischen Landhausstil, die 1924 der Kunstsammler und Mäzen Oskar Reinhart erwarb, und dort umgeben von seiner exklusiven Gemäldesammlung lebte (28). Ursprünglich ebenfalls als Privatvilla gebaut worden war das Restaurant Goldenberg mit seiner attraktiven Aussichtsterrasse.

23 Goldenberg

In Winterthur hat der Rebbau seit dem Mittelalter Tradition. Fröste, die Reblaus und der falsche Mehltau reduzierten allerdings den Rebbestand in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts massiv. Die Reben am Goldenberghang wurden 1982 neu gepflanzt. Durch das Rebgebiet führt ein sehr schöner Hangfussweg. Über den Reben thront an herausragender Aussichtslage das Restaurant Goldenberg, zu dem eine von Platanen beschattete Terrasse gehört. Gebaut wurde das Haus aus grauem Granitstein 1928 als Privatvilla des Industriellen Max Jäggli (Architekt Lebrecht Völki). 1958 kaufte die Stadt die Villa inklusive des heutigen Rebbergs. Unterdessen sind die Reben im Besitz der VOLG Weinkellereien. Das Restaurant wurde 2009/10 stilgerecht renoviert.

Blick vom Goldenberg auf die Stadt Winterthur.

24 Bäumli

Das Bäumli ist der beliebteste Aussichtspunkt der Winterthurerinnen und Winterthurer. Insbesondere an den schönen Wochenenden herrscht Hochbetrieb, denn nirgends sonst ist der Blick

über die Stadt und den Alpenkranz so erhaben wie hier. Von da oben wird auch klar, weshalb Winterthur eine «Gartenstadt» genannt wird. Zum grosszügigen Aussichtsplatz gelangt man

über den Hangfussweg am Goldenberg oder über die längste Treppe der Stadt, die an der Rychenbergstrasse, vis-a-vis der Kantonsschule Im Lee beginnt. Auf dem Bäumli stand früher

ein Wirtshaus, das aber in den 1960er Jahren abgerissen und durch das Restaurant Goldenberg ersetzt wurde.

Kunst:

Steinskulptur aus normannischem Granit von Ulrich Rückriem, 1995. Geschenk des Unternehmers Heinz Toggenburger an die Stadt Winterthur

(siehe → Kunstführer).

Das Bäumli ist der beliebtes Aussichtspunkt der Winterthurerinnen und Winterthurer. Das alte Wirtshaus zum Bäumli in einer Postkartenansicht von 1913 (Bild rechts). Es wurde 1961 abgebrochen. Durstige und hungrige Gäste werden heute im Restaurant Goldenberg verköstigt.

25 Park Villa Rychenberg

Rychenbergstrasse 94

Die palastartige Villa Rychenberg wurde 1887/89 für den Kaufmann (Handelshaus Volkart) und Kunstmäzen Theodor Reinhart erstellt. Der Architekt war Ernst Jung, den englischen

Landschaftsgarten legte der renommierte Gartenarchitekt Evariste Mertens an. Das Anwesen blieb bis 1951 im Besitz der Familie Reinhart. Nach dem Tod von Werner Reinhart, der

ein grosser Musikliebhaber und -mäzen gewesen war, ging das Anwesen 1951 gemäss dessen Verfügung in den Besitz des Musikkollegiums über. Ein Jahr später wurde der Park öffentlich.

Der Winterthurer Gartenarchitekt Ernst Meili war für die entsprechenden gestalterischen Anpassungen verantwortlich. Der Park wird heute als Naherholungspark und Pausenort von den

Musik- und Kantonsschülerinnen und -schülern genutzt, aber auch Mütter und Kinder halten sich gerne im Park auf, zu dem auch ein Kinderspielplatz gehört. Die Anlage ist im städtischen

Inventar der schützenswerten Gärten und im Inventar Historischer Freiräume der Stadt Winterthur verzeichnet. Dem Neubau der Musikschule mussten in den 1960er-Jahren der ehemalige

Wirtschaftgarten mit Kegelbahn sowie der Teich geopfert werden, was einen empfindlichen Verlust an historischer Substanz bedeutete. Als schützenswerte Elemente sind aber der

Pleasure Ground vor der Villa mit seinen Rundwegen geblieben sowie der Eingangsbereich zur Villa. Weitgehend erhalten ist auch der alte Baumbestand, der minutiös erfasst wurde, und

erhalten ist auch der Schmiedeisenzaun mit den reich verzierten Eingangstoren zum Park.

26 Park der Villen Bühlstein und Bühlhalde

Leimeneggstrasse 64 / Leesteig 3

Die beiden Villen baute der Architekt Ernst Jung in den Jahren 1872/73 für die beiden Brüder Hermann und Karl Bühler, Besitzer der Spinnerei Bühler im Tösstal. Das Land

war ursprünglich ein Rebgelände. Der Park wurde von den Gartenarchitekten Neher & Mertens als Einheit geplant. Heute sind die grosszügigen Parkanlagen zum Teil verbaut,

die ehemalige Grandezza lässt sich aber immer noch erahnen. Der zur Villa Bühlhalde am Leesteig gehörende Teil des Landschaftsgartens ist heute öffentlich zugänglich.

Umgeben von einem englischen Landschaftsgarten thront die Villa Rychenberg leicht erhöht über der Stadt. Erbaut hat das Anwesen der Kaufmann und Kunstmäzen Theodor Reinhart. Heute ist die Villa - zusammen mit einem Neubau aus den 1960-er-Jahren - Sitz des Musikkollegiums und des Konservatoriums. Der Park ist öffentlich.

Die beiden Villen Bühlstein und Bühlhalde wurden von den Besitzern der Spinnerei Bühler. zwei Brüder, gebaut. Ungewöhnlich war, dass sie einen gemeinsamen Park anlegen liessen.

Der vordere Teil (beim Leesteig) ist heute öffentlich zugänglich.

140 Jahre alte Buchengruppe

Die rund 140 Jahre alte Buchengruppe im nordöstlichen Teil des Rychenbergparks ist ein wichtiger Bestandteil dieser gartenhistorisch wertvollen Anlage. Die Buchengruppe

und weitere Gehölze fassen räumlich die offene Parkrasenfläche. Die Parkwege verlaufen unter den mächtigen, ausladenden Kronen hindurch und machen den Wechsel von Schatten

und Licht erlebbar. Die herabhängenden Äste der Buchengruppe gewähren reizvolle Durchblicke auf Park und Villa.

27 Gartenanlage Villa Tössertobel

Eichwaldstrasse 3

Die Architekten Rittmeyer & Furrer bauten 1909/10 an der obersten Kante des Tössertobels an schönster Aussichtslage einen Landsitz für Georg Reinhart, der als Sohn von

Theodor Reinhart in der Rychenberg-Villa (24) aufgewachsen war. Rittmeyer & Furrer waren auch für die Planung des Architekturgartens verantwortlich. Die symmetrische Anlage

ist die in drei hintereinander liegende, geometrisch verschieden gestaltete Abschnitte gegliedert, die sich über einer hohen Stützmauer als lang gezogenes Rechteck dem Hang

entlang ziehen. Als Kontrast zum architektonisch streng gestalteten Garten liess Georg Reinhart an den Waldrändern weiss blühenden Schlehdorn und wilde Kirschbäume, sowie lichte

Birken und dunkle Tannen pflanzen. Die Freude, mit der er sich persönlich um die Gartenanlage kümmerte, kommt sehr schön in einem Brief an seinen Bruder Oskar in Indien zum

Ausdruck: «Aus Holland habe ich vier geschnittene Taxusbäume kommen lassen, die in den vier Rasenbeeten des Blumengartens stehen. Sie sind 3.50 m hoch und auf jedem sitzt ein

ausgeschnittenes Huhn. Sie sehen sehr komisch aus.» Den Abschluss der 3-stufigen neoklassizistischen Gartenanlage bildet ein Sonnenbad mit Kreuzgang.

Kunst:

Mosaike von Frans Masereel und ein Buddha im Kreuzgang des Sonnenbades, Bronzejüngling von Hermann Haller, Venus-Figur von Renoir (1917/18), Mauerrelief von Ernst Kissling (1917-18).

An schönster Aussichtslage über der Stadt, am Hang des Tössertobels, liess der Kaufmann Georg Reinhart, ein Sohn des Besitzers der Rychenberg-Villa, seinen Landsitz bauen - inklusive eines eindrücklichen Architekturgartens, der sich unterteilt in drei verschieden gestaltete Abschnitte, längs des Hangs entlang zieht. Bild rechts: Eingangsbereich der Villa Tössertobel um 1900.

Links: Die symetrische Gartenanlage um 1910. Rechts: Kreuzgang des Sonnenbads mit Buddhafigur um 1941.

28 Sammlung Oskar Reinhart am Römerholz

Haldenstrasse 95

Als Landhaus 191/15 für den Bauherrn Jakob Ziegler-Sulzer erbaut (Architekten, Revilliod & Turretini, Genf), erwarb das Anwesen 1924 der Kunstsammler und Mäzen Oskar Reinhart. Er bewohnte das Haus

umgeben von seiner hochkarätigen Kunstsammlung. 1924/25 erweiterte er den Bau um einen Galerietrakt mit Oberlicht. Seine Sammlung vermachte er 1970 inklusive Villa und Park der Eidgenossenschaft.

Den Park angelegt hatte der Star-Gartenarchitekt Evariste Mertens. Das Gartengelände soll mit Hilfe von Fabrikarbeitern der Firma Sulzer, die in den Kriegsjahren ungenügend beschäftigt waren,

planiert worden sein, so dass sich die Gartenanlage vor der Villa heute als weite ebene Fläche präsentiert, die den Skulpturen einen grossen Auftritt ermöglicht.

Kunst:

Gegenüber dem Haupteingang, am Fuss der Treppe: August Gaul, Spielender junger Bär (1918-19), Liegender junger Bär (1918-19)

Am Ende der Treppe: Hermann Hubacher, Schreitendes Mädchen (1922)

Am Teich, links vom Café: Renée Sintenis, Grosses grasendes Fohlen (1929)

Auf der Wiese vor dem Haus: Pierre-Auguste Renoir, Grosse kniende Wäscherin (1917)

An der Treppe zum unteren Teich: Emile-Antoine Bourdelle, Der Sieg (1918), rechts oben, Die Kraft (1914-15), rechts unten, Die Beredsamkeit (1916), links oben, Die Freiheit (1914-16), links unten.

Beim Unteren Teich: Hermann Hubacher, Daphnis und Chloë (1940-45)

(siehe auch Kunstführer).

In der Villa am Römerholz residierte der Kunstmäzen Oskar Reinhart, dem Winterthur die beiden grossartigen Sammlungen Am Römerholz und am Stadtgarten zu verdanken hat. Bei der Parkgestaltung legte er Wert darauf, seine Skulpturen möglichst effektvoll platzieren zu können. Er entschied sich deshalb für einen geometrisch-schlichten Architekturgarten. Von der Terrasse aus geniesst man einen erhabenen Blick über die gepflegte Gartenanlage und die darunter liegende Stadt.

Äusseres Lind - Rosenberg

Vom Brauereiquartier zu den Walkeweihern

Steigt man vom Lindberghang hinunter, wird die Bebauung dichter. Das Brauerquartier bietet aber mit seinen Vor- und Hofgärten dennoch eine sehr hohe Lebensqualität.

In den zwischen Ende der 1980er- und Anfang der 1990er-Jahre erbauten Häusern wohnten jedoch nicht die Arbeiter der benachbarten Brauerei Haldengut, sondern Angestellte und Facharbeiter.

Unterdessen wird auch auf dem Brauerei-Areal, das nach dem Verkauf an Heineken und der Verlegung der Bierproduktion nach Luzern nutzlos geworden, gewohnt - allerdings bedeutend verdichteter

als im Brauerquartier.

Südlich davon beansprucht das Kantonsspital Winterthur eine grosse Fläche. Den Bauten vorgelagert sind grosszügige Grünflächen mit Bäumen und Sitzbänken. Ein Kleinod in Form einer liebevoll

gestalteten Kleinstanlage befindet sich im Spickel zwischen Lindstrasse/Brunngasse (29). Der Lindstrasse weiter stadtauswärts folgend, steht kurz nach dem Lindspitz, da wo die

Lindstrasse in die Schaffhauserstrasse mündet, eine weitere Villa aus den Gründerjahren. Die filigran wirkende Villa Bidermann (30) steht in einem respektablen Abstand von der

Strasse zurückversetzt. Sie wurde hier am Rosenberg kurz nach 1800 als entlegendstes Sommerhaus von Altwinterthur gebaut. Gleich dahinter öffnet sich ein ausgedehnter Erholungsraum.

Über den historischen Pilgerweg gelangt man zum Friedhof Rosenberg (vgl. Kapitel Veltheim-Rosenberg), dem schönsten in viel Grün eingebetteten Friedhof der Stadt, und die Rosentalstrasse

führt entlang dem Rosentalbach in den Lindbergwald bis zu den geheimnisvollen Walkeweihern (31) und den Mammutbaum-Riesen (32).

Das Alterszentrum Rosental mit Ententeich. Der Park der Villa Bidermann wurde gestalterisch mit der Umgebung des Alterszentrums verbunden.

Die Villa Bidermann war bei ihrem Bau um 1800 das entlegendste Sommerhaus Winterthurs. Seit 1995 ist das Anwesen im Besitz der Stadt, die auf einem Teil des Grundstücks das Alterszentrum Rosental baute.

Die imposanten über 100-jährigen Mammutbäume bei den Walkeweihern sind mit einem Durchmesser von zwei Metern noch lange nicht ausgewachsen. Sie können noch vier- bis fünfmal so dick und über 80 Meter hoch werden.

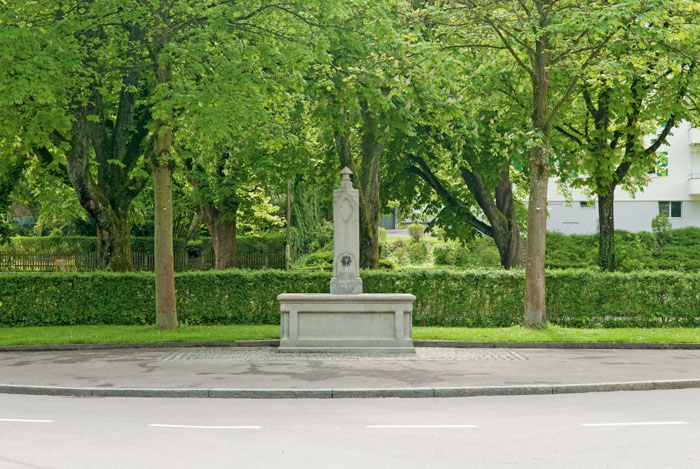

29 Miniplatz mit Brunnen

Ecke Lindstrasse/Brunngasse

Eine aufmerksame Gartenstadtgestaltung bemisst sich nicht nur an den grossen und wichtigen Grünflächen, sondern auch an den liebevoll gestalteten Kleinstanlagen.

Der Miniplatz an der Ecke Lindstrasse/Brunngasse besteht aus einem Spitzahorn, einem Brunnen mit Skulptur und zwei Sitzbänken.

Kunst:

Sitzender Knabe von Emma Sulzer-Forrer

(Siehe → Kunstführer).

30 Villa Bidermann

Schaffhauserstrasse 52

Als Stadtpräsident Hans Georg Blum um 1800 sein Sommerhaus am Rosenberg baute, war es das entlegendste überhaupt in der Stadt. Es stand im Mittelpunkt eines grösseren

landwirtschaftlichen Komplexes, zu dem auch ein umfangreicher Rebberg gehörte. Das Haus blieb zwei Generationen im Besitz der Blums, bis es 1862 der Spinnereiunternehmer J.A.

Bidermann-Biedermann erwarb, der dort mit seiner Frau und seinen acht Kindern lebte. Das Anwesen blieb bis 1995 im Besitz der Familie, dann ging es an die Stadt Winterthur über.

Die ehemalige Gärtnerei hatte die Stadt bereits 1995 mit dem Altersheim Rosental überbaut.

Über die Entstehung des Landschaftsgartens fehlen genaue Angaben. Es wird vermutet, dass er erst ab 1862 entstand, also nachdem J.A. Bidermann das Gut gekauft hatte.

Der Gartengestalter könnte aufgrund der Art, wie die Wegschlaufen aneinander gefügt sind, Conrad Löwe gewesen sein. Realisiert wurde zeitgenössische Gartenkultur mit

Kübelpflanzen (Palmen), Wechselflor und Schlingpflanzen, die sich um die Veranda rankten. Der ursprüngliche Villenpark ist mit der Umgebung des Alterszentrums gestalterisch

verbunden, und von der Villa Bidermann führt auch ein Gehweg dorthin. Aus gartendenkmalpflegerischer Sicht sind die Zufahrt zur Villa, der Hofplatz hinter der Villa, der

Landschaftsgarten mit seinen alten über 100-jährigen Bäumen sowie die Obstwiese und der Weiher in der Umgebung des Alterszentrums als gartengeschichtliche Zeugen schutzwürdig.

Die Ende des 19. Jahrhunderts in offener Bebauung entstandene Siedlung an der Brauerstrasse.

Der an der Ecke Lindstrasse/Brunngasse gelegene kleine Platz ist zwar nicht gerade eine Oase der Ruhe, seine liebevolle Gestaltung lädt aber dennnoch dazu ein, kurz zu verweilen (Brunnenfigur von Emma Sulzer-Forrer).

Die Walkeweiher faszinieren mit ihrer geheimnisvoll-mystischen Ausstrahlung.

31 Walkeweiher

Die im Lindbergwald gelegenen drei Walkeweiher haben eine geheimnisvoll-mystische Ausstrahlung. Das dunkle Wasser, der meist im Schatten liegenden Weiher ist unergründlich tief und im Sommer mit Wasserpflanzen bewachsen. Die Weiher und ihre Umgebung bilden einen faszinierenden Naturraum. Das Wasser des mittleren und oberen Walkeweihers wurden bereits im 16. Jahrhundert für den Betrieb einer Walke genutzt - daher der Name. Mit der Walke wurden Textilien durch Drücken, Schieben, Kneten und Pressen verfilzt. Der unterste Weiher wurde 1882 durch die Brauerei Haldengut zur Eisgewinnung erstellt.

32 Mammutbaumallee

Die imposanten Mammutbäume bei den Walkeweihern sind dem weit gereisten Stadtforstmeister Max Siber zu verdanken, der während seiner Amtszeit von 1894 bis 1899 viele Baumarten pflanzte, die bei uns nicht heimisch sind, vor allem Douglasien, Mammutbäume, Scheinzypressen und Weymouthsföhren. Er wollte damit den Stadtwald bereichern und die Holzleistung vergrössern. Die meisten der fremden Gewächse überlebten aber die Ansiedlung nicht. Durchgesetzt haben sich lediglich die Douglasien und die Mammutbäume. Diese aus Kalifornien stammenden Baumriesen werden bis 3000 Jahre alt und gelten als mächtigste Bäume der Welt. Sie können über 80 Meter hoch und 11 Meter dick werden. Im Vergleich dazu sind die unterdessen rund 110 Jahre alten Mammutbäume bei den Walkeweihern noch magere junge Bäumchen. Immerhin haben aber auch sie bereits einen Durchmesser von 2 Metern. 2008 wurde die Mammutbaumallee entlang der Unteren Weierstrasse mit 30 weiteren Bäumen ergänzt.

Die Walkeweiher: im Frühling, Sommer, Herbst und Winter.

Neuwiesen - Brühlberg - Tössfeld

Tradition und Aufbruch im Westen

Das Gebiet hinter den Gleisen des Hauptbahnhofs ist traditionell sehr dicht überbaut und kaum begrünt. Der obere Teil der Wartstrasse gehörte bereits Ende des 19. Jahrhunderts zu den am dichtesten überbauten Gebieten der Stadt. Inzwischen hat sich der Druck auf die Umgebung des Bahnhofs weiter verstärkt und der Raum wird noch höher und dichter überbaut. Einzig die Rudolfstrasse mit ihrer Silberlinden-Baumreihe steuert im verdichteten Bahnhofsgebiet etwas Grün bei. Die Anlage der Kirche St. Peter und Paul (33) bildet dann den Übergang zum lockerer überbauten unteren Teil des Neuwiesenquartiers. Nach der Eingemeindung im Jahr 1922 war in Winterthur ein Planungsbüro geschaffen worden und der Ingenieur und erste Stadtplaner von Winterthur, Albert Bodmer, erstellte für das Quartier einen Bebauungsplan nach den Grundzügen der Gartenstadt. Kennzeichnend war eine niedrige Bauweise und ein hoher Freiraumanteil. Zur Eulach hin, die hier wieder oberirdisch verläuft, wird der Stadtraum immer grüner, es dominieren Sportplätze, Pünten und Spazierwege. Vis-à-vis des Wintowers bezieht eine Neubausiedlung auf dem Ninckareal die Nähe zum Bachlauf ins Gartenkonzept mit ein (34). Die Eulach zieht sich dann dem südlichen Rand des FCW-Stadions Schützenwiese und der Eulachhalle entlang und verläuft weiter unten entlang dem Brühlberg-Nordhang. Der Südosthang dieses kleinsten der sieben Winterthurer Hügel wurde ab 1911 locker überbaut, vorwiegend mit Einfamilienhäusern und Reiheneinfamilienhäusern. In das Quartier integriert ist eine grosszügige Parkanlage mit Spielplatz (35). Der obere Teil des Brühlbergs ist bewaldet, in einer Lichtung steht ein Bauernhof, es gibt einen Aussichtsturm (36) und einen Aussichtsplatz beim J.C.Heer-Stein (37). Dem Hügelfuss entlang führt die stark befahrene Zürcherstrasse, an welcher der grosszügige Brühlgut-Park liegt (38), der eine wichtige Funktion für die umliegenden Quartiere und die Berufstätigen aus dem Sulzerareal und dem Alterszentrum hat. Etwas weiter stadtauswärts - ebenfalls an der Zürcherstrasse gibt es eine zweite kleinere Parkanlage, die dominiert wird von der begehbaren Pavillon-Skulptur von Max Bill (39). Auf der anderen Seite der Zürcherstrasse breitet sich das Tössfeld aus, ein traditionelles Arbeiterquartier mit einer schönen Grünanlage aus der Gründerzeit (40). Eine exemplarische Arbeitersiedlung steht an der Jägerstrasse (41) - hart am Rande des Sulzerareals, das nachdem es als Industrieareal ausgedient hat, Schritt für Schritt zu einem grossstädtisch verdichteten Wohn- und Geschäftszentrum wird. Natürliche Grünräume gibt es hier nicht, wohl aber urbane Aussenraumgestaltungen wie der grosszügige Katharina-Sulzer-Platz (42) oder die witzigen, rot markierten Kleinanlagen (43).

Eine typische Winterthurer Komposition: Hochhaus nebst weidenden Kühen, darunter das dicht bebaute Stadtgebiet und im Hintergrund die bewaldeten Hügel.

Die von den Gartenstadtidealen geprägte Siedlung der «Genossenschaft Gartenstadt» (Fritschi und Zangerl, 1911/12) auf dem Brühlberg.

Aussichtspunkt auf dem Brühlberg beim I.C. Heer-Stein, der an den Tössemer Heimatdichter erinnert.

33 Anlage Kirche St. Peter und Paul

Wartstrasse

Die neugotische Kirche wurde 1864-68 vom Winterthurer Stadtbaumeister und Architekt Karl Wilhelm Bareiss gebaut. Es war die erste katholische Kirche auf

zürcherischem Gebiet. Um die Kirche herum ist in einem präzis definierten Gebiet eine Grünanlage angelegt mit Rasenfeldern, Schmuckbeeten, Kastanien und Robinien.

34 Ninckareal

Brühlgartenstrasse

Die Überbauung des Architekten Beat Rothen aus dem Jahr 2003 steht im Park der 1906 von Rittmeyer und Furrer gebauten Villa Ninck. Der Gartenraum der

vier Bauten geht fliessend in die natürliche Vegetation des Eulachuferbereichs über und auch der alte Baumbestand der Villa Ninck wird in die Gartenanlage

einbezogen. Der grössere Teil der zwischen den Häusern und der Eulach liegenden Grünfläche steht allen Bewohnerinnen und Bewohnern offen. Mobile hölzerne

Sitzbänke können nach Belieben platziert werden. Zur parkartigen Gartenanlage gehört auch eine Grillecke und ein Spielplatz. Gegen die Strasse hin bietet eine zwei

Meter hohe, mit Glyzinien berankte Spalierwand Sichtschutz. (Landschaftsarchitekten: Rotzler Krebs Partner)

Die Kirche St. Peter und Paul markiert den Übergang zum lockeren bebauten unteren Teil des Neuwiesenquartiers.

Die Parkanlage mit Spielplatz auf dem Brühlberg war ein Geschenk an die Stadt Winterthur.

35 Parkanlage und Kinderspielplatz Brühlberg

Brühlbergstrasse / Mythenstrasse

Die mitten im Wohnquartier gelegene Parkanlage besteht aus einer grossen Rasenfläche mit lockerem Baumbestand und einem Spielplatz im unteren

Bereich. Das am Hang liegende Land wurde der Stadt Winterthur als Geschenk vermacht mit der Auflage, dass es nicht überbaut werden darf.

36 Aussichtsturm Brühlberg

Von der Aussichtsplattform des 1994 erstellten, 130 Meter hohen Sendeturms überblickt man auf einer Höhe von 34 Metern die Stadt bis zur Kyburg, inklusive des dahinter liegenden Alpenpanoramas.

37 Aussichtsplatz I.C. Heer-Stein

Der schöne, am südlichen Brühlgut-Hang gelegene Aussichtsplatz erinnert mit einem Gedenkstein an den Tössemer Heimatdichter I.C. Heer (1859-1925).

Der neu gestaltete Brühlgut-Park.

Die Max-Bill-Anlage mit der begehbaren Pavillon-Skulptur.

Die historische, seit Ende des 19. Jahrhunderts bestehende Tössfeld-Anlage.

38 Brühlgut-Park

Zürcherstrasse/Waldhofstrasse

Der Park gehörte ursprünglich zur 1862 erbauten Villa des Industriellen, Obersten und Ständerats Heinrich Rieter-Ziegler. Den späthistorische Landschaftsgarten gestaltete der

Gartenarchitekt Conrad Löwe. Die Bäume stammen teilweise noch aus dieser Zeit. Nach dem Abbruch der Villa und der Nebengebäude wurde der Park vom Zürcher Gartenarchitekten Gustav

Ammann in eine öffentliche Parkanlage umgestaltet. 1980 wurde im oberen Teil des Geländes das Alterszentrum Brühlgut gebaut. 2009/10 wurde die Parkanlage erneut umgestaltet, mit dem

Ziel als Anziehungspunkt für die Bevölkerung und die Berufstätigen in der Umgebung noch attraktiver zu sein. Angelegt wurde unter anderem ein ringförmiger Spazierweg mit Sitzbuchten sowie

ein grosszügiger Spielbereich an der Westseite des Parks unter den Bäumen.

Vom Privatgarten zum öffentlichen Park

Viele der öffentlichen Pärke in der Stadt Winterthur waren früher grossbürgerliche Privatgärten. Diese historischen Gärten eignen sich nur beschränkt für eine öffentliche

Nutzung. Sie werden deshalb sukzessive den neuen Bedürfnissen angepasst. Davor aber wird ihr Ist-Zustand dokumentiert, der die Basis für ein langfristiges Entwicklungskonzept

und die künftige Pflege des Parks bildet. Dass kann bedeuten, dass wild gewachsene Bäume, die den Park in einen Wald zu verwandeln drohen, gefällt werden. Massnahmen orientieren

sich aber immer auch am spezifischen Charakter eines Parks. Dazu der Leiter der Stadtgärtnerei, Christian Wieland: «Man muss die Grundidee eines Parks begreifen und basierend

auf diesem Wissen die Anlage bewusst umgestalten». Dabei werden auch zeitgemässe Gartengestaltungselemente einbezogen im Wissen darum, dass die Gärten immer

schon einem Wandel unterworfen waren. Als Meisterstück für eine gelungene Umgestaltung betrachtet der oberste Stadtgärtner den Brühlgut-Park. Als neues zentrales Gestaltungselement

wurde hier ein Steinkreis, der als niedrige Sitzmauer dient, ins Zentrum des Parks gesetzt. Und in Anlehnung an den früheren Landschaftsgarten wurde gegen die stark

befahrene Zürcherstrasse hin wieder ein Zaun errichtet - allerdings kein traditioneller, sondern einer, der durch die verschieden gewölbten Stäbe einen wellenähnlichen

Schwung bekommt. Realisiert hat die Umgestaltung das Landschafts-architektenteam Rotzler Krebs Partner.

39 Max-Bill-Anlage

Untere Schöntalstrasse 12

Attraktion und Mittelpunkt der Anlage ist die begehbare Pavillon-Skulptur von Max Bill, nach einem Entwurf aus dem Jahr 1994. Die Anlage wird umrahmt von

Platanen, Linden und Sitzbänken. Dahinter steht das vom Zürcher Architekten Theo Hotz 1994-96 erbaute Betriebsgebäude von Stadtwerk.

Kunst:

Max Bill (1908-1994) Pavillon-Skulptur, 1997, Granit, 3.15 x 15 x 4 m

(siehe → Kunstführer).

40 Tössfeld-Anlage

Obere Briggerstrasse/Agnesstrasse

Die Anlage entstand aufgrund einer Projektstudie von Emil Caspar Studer, Prof. für Architektur am Technikum Winterthur (heute ZHAW) im Jahr 1890. Den Plan für die Bepflanzung des Platzes erarbeitete

der Landschaftsarchitekt Evariste Mertens in Zusammenarbeit mit dem Winterthurer Gärtner Josef Peter. Das Zentrum der Anlage bildet ein ovaler Kiesplatz mit rundem Wasserbecken und einer

Wasserfontäne, die über einen Tuffstein rinnt. Ursprünglich war der Kiesplatz ausserdem mit rasterartig angeordneten Hochstammbäumen bestückt. Anfang der 1970er-Jahre wurde die Platzgestaltung

vereinfacht und die Bäume befinden sich jetzt am Rand der Anlage. Zur Infrastruktur gehören auch ein Sandkasten und eine Schaukel. Die Tössfeld-Anlage ist eine repräsentativer Park aus der

Gründerzeit des Quartiers.

Kleine Reihenhäuschen anstatt Mietskasernen: Die Siedlung Jägerstrasse - gebaut nach Liverpooler Vorbild.

41 Siedlung Jägerstrasse

Am Rande des Sulzerareals liessen die Besitzer der Schweizerischen Lokomotiv- und Maschinenfabrik SLM zwischen 1872/74 eine Reiheneinfamilienhaussiedlung nach Liverpooler Vorbild bauen. Sie gehört zu den ältesten Zeugen sozialen Wohnungsbaus. Die kleinen bescheidenen Arbeiterhäuschen waren mit einem kleinen Ziergarten am Vordereingang und einem kleinen Nutzgarten für die Selbstversorgung hinter dem Haus ausgestattet. Es entsprach der Philosophie der Winterthurer Fabrikbesitzer, die Arbeiter nicht in Mietskasernen wohnen zu lassen, sondern ihnen, in Ergänzung zum kargen Lohn, die Möglichkeit für ein gewisses Mass an Selbstversorgung zu bieten. Dies taten sie in der Überzeugung, damit sozialen Spannungen vorzubeugen und die Arbeiter enger an das Unternehmen zu binden. Die Reihenhäuschen wurden Mitte der 1990er-Jahre renoviert und die Gärtchen den heutigen Bedürfnissen angepasst; die Vorgärten wurden als Kiesplätze mit eingefassten Blumenbeeten gestaltet, die Hofgärten sind ebenfalls bekiest und mit Gehölzen bepflanzt. (Landschaftsarchitekten Rotzler Krebs Partner)

Der Katharina-Sulzer-Platz mit den künstlichen Wasserpfützen und dem Zitterpappelwäldchen (rechts oben, im Vordergrund der Kunstkasten) wurde wie die Innenhöfe mit den aus Säcken wachsenden Bäumen von den Landschaftsarchitekten vetschpartner gestaltet (Bild links).

Die rot markierten Miniparkanlagen haben Rotzler Krebs Partner realisiert.

42 Katharina-Sulzer-Platz

Der Katharina-Sulzer-Platz ist der grösste und repräsentativste Platz auf dem Sulzerareal. Er wurde 2002, nach der Öffnung des Areals, das bis dahin ein geschlossenes Industriegelände gewesen war, von den Landschaftsarchitekten Vetsch Nipow Partner AG (heute Vetschpartner, Zürich) angelegt. Der Platz ist mit Split belegt, der durchsetzt ist mit rot oxydierten Eisenteilchen, welche die Verbindung zur einstigen Nutzung des Areals herstellen. In den Boden sind zwei rechteckige seichte Wasserbecken eingelassen, eine Art künstlicher Pfützen, dazu stehen auf dem Platz lose verteilt mit Ketten gesicherte Stühle. An seinem oberen Ende wird der Platz durch eine hohe Kranbahn und eine Bühne abgeschlossen - dahinter erhebt sich ein kleines symmetrisches Wäldchen aus Zitterpappeln, die einzeln in kreisrunde Löcher im Boden eingelassen sind.

43 Mini-Parkanlagen auf dem Sulzerareal

Witzige Akzente im Sulzerareal setzen drei an ausgewählten Orten platzierte Mini-Parks, die mit rot gestrichenen Abschrankungen, roten Bänken und Birken mit roten Pfählen markiert sind.

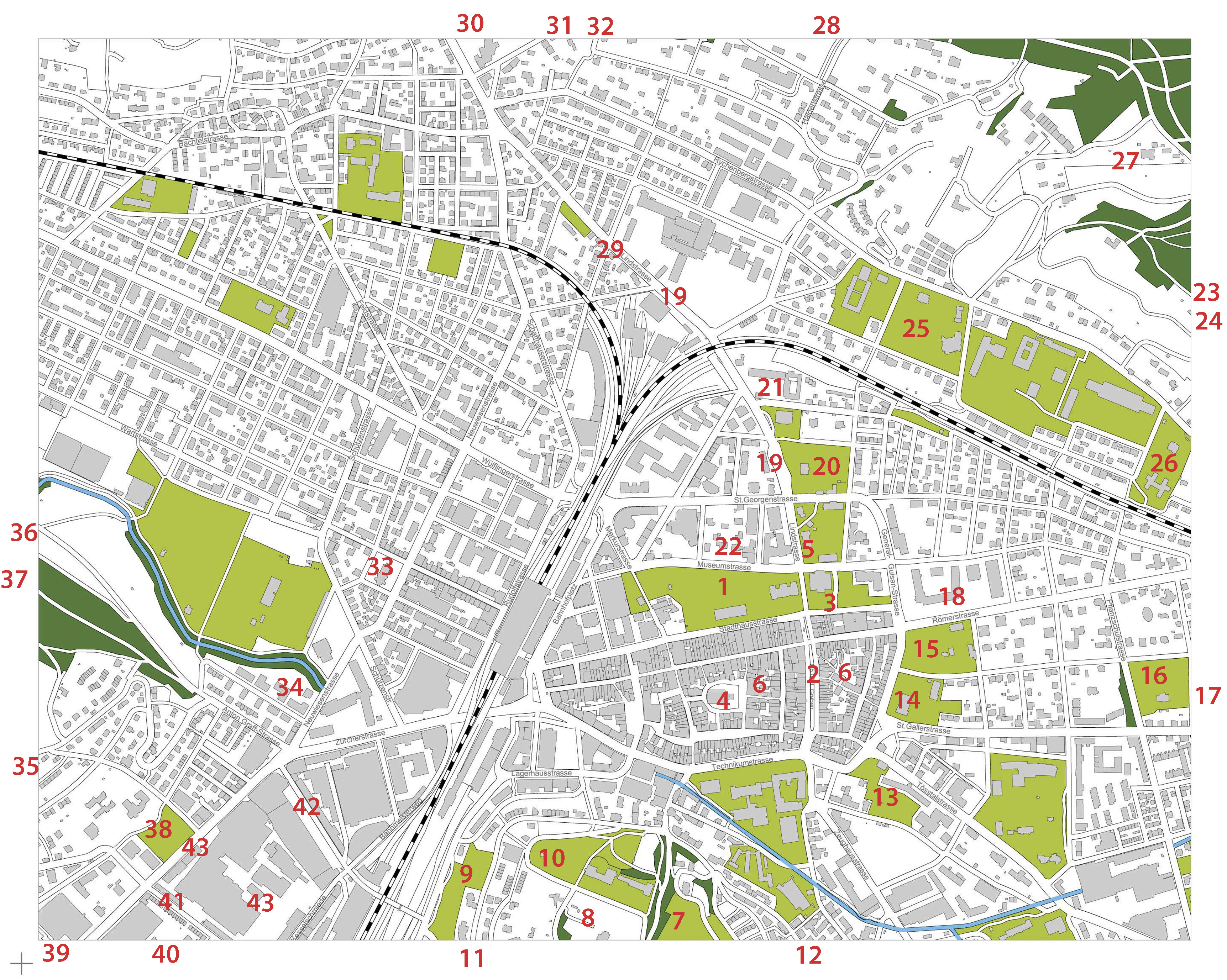

Übersichtsplan Altstadt und Umgebung

ALTSTADT UND UMGEBUNG

INNENSTADT: ALLEEN, BOULEVARDS UND GRÜNE INSELN

1 Stadtgarten

2 Grabenallee

3 Stadthausanlage

4 Kirchplatz

5 Kleinpark beim Feuerwehrgebäude

6 Hinterhofgärten

Heiligberg - Breite - Vogelsang

PARKLANDSCHAFTEN UND GARTENSTADTQUARTIERE

7 Park Villa Büel

8 Park Villa Sonnenberg

9 Frohbergpark

10 Rosengarten

11 Bruderhaus

Das Wildbachquartier:

PARKLANDSCHAFTEN UND GARTENSTADTQUARTIERE

12 Viehmarkt

13 Park Berufsfachschule Winterthur BFS

14 Platanen Schulhaus Geiselweid

GEISELWEIDQUARTIER:

GÄRTEN ZWISCHEN NATUR, KUNST UND KÜNSTLICHKEIT

15 Lindengut-Park

16 Römerpark

17 Garten des Schrotthändlers

DAS INNERE LIND:

EIN HAUCH VON ALTEM GLANZ UND EIN ANHALTENDER VERDICHTUNGSDRUCK

18 Anlage AXA Winterthur

19 Allee Lindstrasse

20 Parkanlage Villa Bühler-Egg

21 Vorplatz Bezirksgebäude

22 Garten Villa Sträuli

DER SÜDLICHE LINDBERGHANG:

ERHOLUNGSRAUM UND EXKLUSIVES WOHNGEBIET

23 Goldenberg